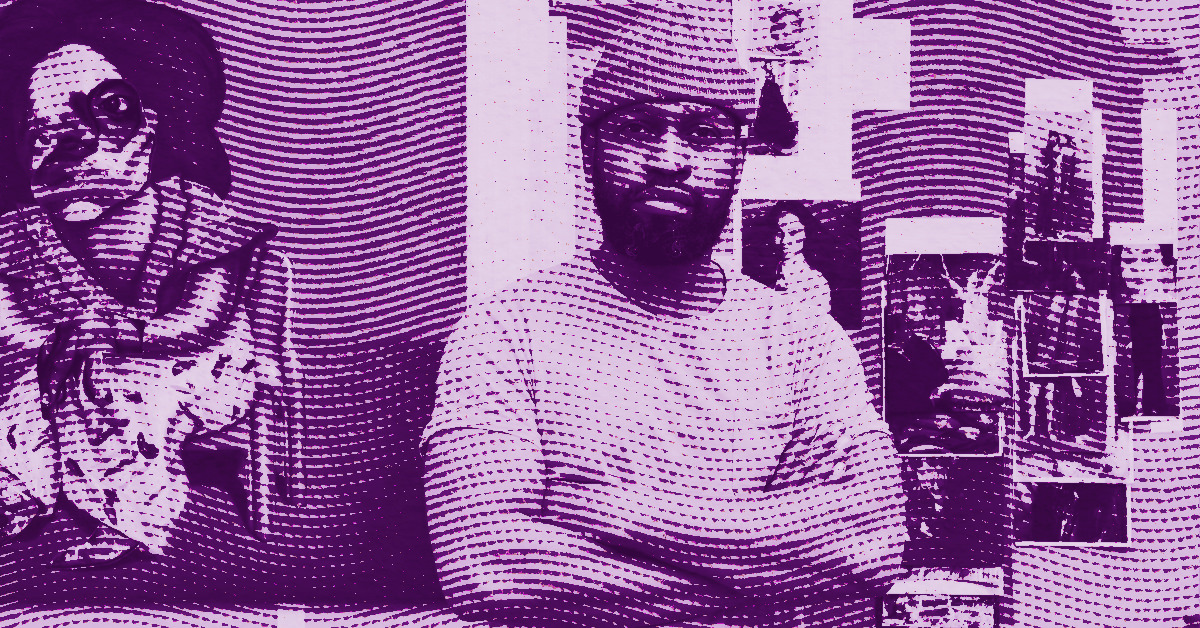

Hört mir gut zu, ihr Snobs: Nathaniel Mary Quinn ist nicht nur ein Maler, der Gesichter zerbricht, er ist ein Architekt der menschlichen Seele, der seine Kathedralen auf den Ruinen unserer visuellen Gewissheiten errichtet. Seit über einem Jahrzehnt revolutioniert dieser 1977 in den Robert Taylor Projekten von Chicago geborene Künstler aus Brooklyn unser Verständnis des zeitgenössischen Porträts mit einer Virtuosität, die sowohl verwirrt als auch fasziniert. Seine Werke, wahre Symphonien aus Kohle, Öl und Pastell, konfrontieren uns mit einer beunruhigenden Wahrheit: Wir sind nicht die kohärenten Wesen, die wir vorgeben zu sein, sondern fragile Zusammensetzungen aus Erinnerungen, Traumata und Aspirationen.

Quinns Werk gedeiht in dieser fruchtbaren Spannung zwischen Zerstörung und Wiederaufbau, zwischen dem Erbe des synthetischen Kubismus und einer tief zeitgenössischen Sensibilität. Seine zusammengesetzten Porträts, die man fälschlicherweise für Collagen halten könnte, sind vollständig von Hand gemalt nach einer Technik, die visuelle Alchemie darstellt. Der Künstler schöpft seine Fragmente aus Modezeitschriften, Familienfotos und Bildern aus dem Internet, um sie zu Gesichtern zu rekonstruieren, die aus den Tiefen des kollektiven Unbewussten zu entstehen scheinen.

Diese Ästhetik der Fragmentierung entsteht nicht zufällig, sondern aus einer Biografie geprägt von Verlust und Verlassenheit. Als Quinn im Alter von fünfzehn Jahren nach den Thanksgiving-Ferien die leere Familienwohnung vorfindet, nachdem seine Mutter Mary verstorben ist, erlebt er die brutale Erfahrung existenzieller Diskontinuität. Diese grundlegende Zäsur durchdringt heute seine Kunst mit einer produktiven Melancholie und verwandelt das persönliche Trauma in eine universelle malerische Sprache.

Die Architektur der Erinnerung

Quinns Ansatz offenbart tiefe Affinitäten zu zeitgenössischen architektonischen Fragestellungen, insbesondere zu jenen, die die Beziehung zwischen Raum, Erinnerung und Identität hinterfragen. Wie der Architekt Peter Eisenman in seinen dekonstruktivistischen Projekten stellt Quinn die Idee einer stabilen und einheitlichen Struktur in Frage [1]. Seine zersplitterten Gesichter erinnern an Eisenmans fragmentierte Räume, in denen die euklidische Geometrie einer komplexeren Logik weicht, der der zeitlichen Überlagerung und perspektivischen Vielfalt.

Diese architektonische Analogie wird bereichert, wenn man betrachtet, wie Quinn seine Kompositionen buchstäblich aufbaut. Der Künstler arbeitet durch das Auftragen von Schichten, wobei jedes gemalte Fragment ein architektonisches Element der rekonstituierten Identität bildet. Augen, Nasen, Münder und andere physiognomische Elemente funktionieren wie vorgefertigte Module, die er nach einer Logik zusammenfügt, die über die bloße fotografische Ähnlichkeit hinausgeht. Dieser modulare Ansatz erinnert an die Theorien des japanischen Architekten Kisho Kurokawa zum architektonischen Metabolismus, bei dem Gebäude als sich entwickelnde Organismen konzipiert sind, die in der Lage sind, neue Elemente zu integrieren, ohne ihre Gesamtkohärenz zu verlieren.

Die Zeitlichkeit spielt eine zentrale Rolle in dieser Architektur des Gedächtnisses. Quinn stellt seine Motive nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt dar, sondern erfasst sie in ihrer zeitlichen Tiefe, der Akkumulation aller Augenblicke, die sie geformt haben. Dieser geschichtete Ansatz erinnert an städtische Zeugnisse, in denen die Spuren aufeinanderfolgender Zivilisationen ablesbar sind. Seine Porträts werden so zu archäologischen Stätten der Identität, wobei jedes gemalte Fragment eine andere Schicht der Existenz der Person offenbart.

Der Einsatz der Farbe trägt ebenfalls zu dieser architektonischen Logik bei. Quinn verwendet gedämpfte Töne, Braun-, Ocker- und verblasste Rosatöne, die an rohe Baumaterialien erinnern: Beton, Terrakotta, oxidiertes Metall. Diese chromatischen Wahl verankern seine Werke in einer Materialität, die über die reine Darstellung hinausgeht und eine skulpturale Dimension erreicht. Die Gesichter wirken eher gebaut als gemalt, Stein für Stein errichtet wie Monumente menschlicher Komplexität.

Diese architektonische Dimension findet ihren Höhepunkt in großformatigen Werken wie „Apple of Her Eye” (2019), wo sich das männliche Gesicht wie eine monumentale Fassade entfaltet. Die Komposition spielt mit den Maßstäben, wobei einige überproportionale Elemente unmögliche Perspektiveffekte erzeugen, die den Betrachter irritieren. Diese Manipulation des Maßstabs, typisch für die zeitgenössische Architektur, verwandelt den Akt des Sehens in ein immersives räumliches Erlebnis.

Der Einfluss der dekonstruktivistischen Architektur zeigt sich auch in der Art und Weise, wie Quinn die Negativräume seiner Kompositionen behandelt. Diese Zonen sind weit davon entfernt, bloße Hintergründe zu sein; sie tragen aktiv zur Sinnkonstruktion bei, schaffen Atemräume, die es den gemalten Fragmenten ermöglichen, miteinander zu resonieren. Diese Aufmerksamkeit für das Leere erinnert an die Anliegen von Architekten wie Tadao Ando, für die der unbebaute Raum ebenso wichtig ist wie der gebaute Raum.

Die Serie „SCENES” (2022) führt diese architektonische Logik zu neuen Ufern, indem sie Verweise auf die filmische Ikonographie integriert. Film- und Fernsehfiguren werden zu Bewohnern dieser psychischen Architekturen, die den Bildraum wie Figuren in einem Bühnenbild besetzen. Diese theatralische Dimension verstärkt die Analogie zur Architektur, das Werk wird zu einem Raum der Darstellung, in dem die Dramen der zeitgenössischen Identität inszeniert werden.

Die Oper der psychischen Innerlichkeit

Wenn die Architektur Quinn den formalen Wortschatz liefert, muss man sich dem lyrischen Kunst zuwenden, um die emotionale Dimension seines Werkes zu verstehen. Seine Porträts funktionieren wie visuelle Arien, in denen jedes gemalte Fragment eine Note in einer komplexen Partitur darstellt, die der Erforschung der menschlichen Innenwelt gewidmet ist. Dieser operative Ansatz ist keine Metapher, sondern eine echte strukturelle Entsprechung zwischen musikalischem Aufbau und malerischer Komposition.

Die Oper, als Kunst der Synthese par excellence, kombiniert Musik, Theater, Poesie und Bildende Kunst, um ein ganzheitliches Erlebnis zu schaffen. Quinn vollzieht eine ähnliche Synthese, indem er in seinen Porträts Elemente aus heterogenen visuellen Registern verschmilzt: Modefotografie, populäre Bildsprache, familiäre Erinnerungen, künstlerische Referenzen. Diese ständige Hybridisierung schafft eine visuelle Polyphonie, die an die komplexen Chöre großer romantischer Opern erinnert.

Die Dramaturgie von Wagner findet eine besondere Resonanz in Quinns Werk. So wie Wagner seine Opern um musikalische Leitmotive herum aufbaute, die sich im Verlauf des Werks verändern und kombinieren, entwickelt Quinn wiederkehrende visuelle Motive, volle Lippen, schiefe Augen und fragmentierte Nasen, die seine ästhetische Signatur bilden. Diese Elemente funktionieren wie bildliche Leitmotive, die es ermöglichen, sein Werk als einen einheitlichen Zyklus zur Erforschung der menschlichen Condition zu lesen.

Die emotionale Intensität von Verdis Opern durchdringt ebenfalls Quinns Kunst. Seine Porträts erfassen die Subjekte in Momenten maximaler psychologischer Spannung, ähnlich wie Verdis Charaktere im Höhepunkt ihrer Arien festgehalten werden. „That Moment with Mr. Laws” (2019) illustriert diese Ästhetik der Intensität perfekt: Das männliche Gesicht, in kräftigen Farben mit leuchtenden Prellungen, scheint in einem stummen Schrei gefangen, der an die großen dramatischen Stimmen der italienischen Oper erinnert.

Diese vokale Dimension des Werks findet ihre plastische Entsprechung in der expressionistischen Behandlung der Münder. Quinn schenkt diesem Gesichtselement besondere Aufmerksamkeit, oft überdimensioniert und mit leuchtendem Rot koloriert, das das fleischige Innere des Halses evoziert. Diese Münder suggerieren nicht nur Sprache: Sie verkörpern die Stimme in ihrer physischen Materialität und verwandeln das Porträt in eine visuelle Partitur, in der der Widerhall nicht hörbarer Gesänge erklingt.

Der Einfluss der Barockoper mit ihrer Rhetorik der Affekte zeigt sich in der emotional kodierten Mimik. Jedes Porträt scheint einem bestimmten leidenschaftlichen Zustand zu entsprechen: Melancholie, Wut, Ekstase, Verzweiflung. Dieser systematische Umgang mit Emotionen erinnert an die Affektenlehre, die barocke Komponisten leitete und durch technische Mittel bestimmte psychologische Zustände beim Zuhörer hervorrufen sollte.

Die operative Zeitlichkeit strukturiert auch die Wahrnehmung von Quinns Werken. Seine Porträts entfalten sich nicht sofort, sondern erfordern eine Betrachtungsdauer, die mit dem Hören einer Opernarie vergleichbar ist. Der Blick des Betrachters durchwandert die Komposition in einem vom Künstler vorgegebenen Rhythmus und entdeckt nach und nach Details, die das Verständnis des Ganzen bereichern. Diese ausgedehnte Zeitlichkeit verwandelt den Akt des Sehens in eine fast musikalische Erfahrung.

Die jüngsten Werke, die vom Roman von Alice Walker „The Third Life of Grange Copeland” inspiriert sind, verstärken diese typische narrative Dimension der Oper. Quinn malt nicht mehr nur einzelne Gesichter, sondern entwickelt ganze Bildzyklen, die Geschichten erzählen, Schicksale erforschen und psychologische Entwicklungen offenbaren. Dieser serielle Ansatz erinnert an Wagners Tetralogien oder Puccinis Trilogien, in denen jedes Werk Teil eines größeren narrativen Ganzen ist.

Die zeitgenössische Vokalkunst, mit ihren Erkundungen der Grenzen der menschlichen Stimme, findet ebenfalls Widerhall in Quinns formalen Experimenten. Seine neuesten Werke, die er als „Malerei-Zeichnung” bezeichnet, überschreiten traditionelle Grenzen zwischen Malerei und Zeichnung, so wie zeitgenössische Komponisten neue Ausdrucksbereiche der Stimme erschließen. Diese ständige Suche nach neuen Ausdrucksmitteln bringt Quinn den kühnsten lyrischen Schöpfern unserer Zeit nahe.

Die Quellmaterialien verwandeln

Quinns Werk fragmentiert und recomponiert nicht nur: Es vollzieht eine wahre Transformation seiner Ausgangsmaterialien. Diese metamorphische Dimension ist vielleicht der bemerkenswerteste Aspekt seiner Kunst und ermöglicht es ihm, die bloße postmoderne Zitierung zu überwinden und eine authentische Sinnschöpfung zu erreichen.

Der kreative Prozess des Künstlers erinnert an traditionelle alchemistische Operationen. Die erste Phase, die “nigredo” oder das Werk im Schwarz, entspricht dem Sammeln und der Zerlegung der Ausgangsbilder. Quinn sammelt in seinem Atelier Tausende visuelle Referenzen, die er ausschneidet, ordnet und bis zur Obsession betrachtet. Diese Phase der analytischen Auflösung ähnelt der alchemistischen Kalzinierung, bei der das Ausgangsmaterial in seine elementaren Bestandteile zerlegt wird.

Die Phase “albedo” oder das Werk im Weiß entspricht dem Moment der reinen Inspiration, wenn Quinn seine “Visionen” empfängt, diese vollständigen mentalen Bilder, die die Realisierung jedes Werks leiten. Der Künstler beschreibt dieses Phänomen als eine plötzliche Offenbarung, vergleichbar mit den mystischen Erleuchtungen, die die alchemistische Literatur durchziehen. Diese visionäre Dimension verankert seine Kunst in einer spirituellen Tradition, die über rein ästhetische Überlegungen hinausgeht.

Das Werk im Rot, “rubedo”, entspricht der eigentlichen Ausführung, dem Moment, in dem die disparaten Fragmente sich in einen lebenden Organismus verwandeln. Es ist während dieser Phase, dass die wahre Alchemie geschieht, die Verwandlung von minderwertigen Materialien, Werbebildern und banalen Fotografien in malerisches Gold. Diese Transformation beruht nicht nur auf technischer Fertigkeit, sondern auf einer beinahe mystischen Fähigkeit, dem toten Material Leben einzuhauchen.

Die von Quinn verwendete Mischtechnik, Kohle, Öl, Pastell und Gouache, erinnert an traditionelle alchemistische Praktiken, die mineralische, pflanzliche und tierische Substanzen in geheimen Proportionen kombinierten. Jedes Material bringt seine spezifischen Eigenschaften mit: die kohleartige Tiefe der Zeichenkohle, die Flüssigkeit der Gouache, die Sinnlichkeit des Pastells, die Beständigkeit des Öls. Diese Vielseitigkeit der Medien verwandelt jedes Werk in ein experimentelles Labor, in dem neue expressive Formeln getestet werden.

Die Aufmerksamkeit für den Schaffensprozess offenbart weitere alchemistische Entsprechungen. Quinn arbeitet ohne vorbereitende Skizzen und vertraut ganz auf Intuition und die progressive Offenbarung des Bildes. Diese Methode erinnert an die divinatorischen Praktiken der Alchemisten, die in der Transformation der Materie die Zeichen des Schicksals und höheren Wissens lasen.

Der Begriff “Solve et Coagula” (auflösen und zusammenfügen), der fundamentale Wahlspruch der Alchemie, findet in Quinns Kunst eine perfekte Illustration. Seine Gesichter scheinen ständig zwischen Auflösung und Kristallisation gefangen zu sein, ihre instabilen Konturen deuten einen Zustand permanenter Transformation an. Diese Ästhetik des Dazwischen verleiht den Porträts eine hypnotische Qualität, die ebenso fasziniert wie beunruhigt.

Die Poetik des Zusammengesetzten

Über seine architektonische und operative Dimension hinaus entwickelt Quinns Werk eine wahre Poetik des Kompositums, die unsere traditionellen Vorstellungen von Identität und Repräsentation hinterfragt. Dieser fragmentarische Ansatz ist kein bloßer Stilmittel-Effekt, sondern eine zutiefst zeitgenössische Weltanschauung, genährt durch unsere alltägliche Erfahrung von Vielfalt und Hybridisierung.

Die zeitgenössische Soziologie hat die Entstehung pluraler Subjektivitäten in unseren postindustriellen Gesellschaften eingehend dokumentiert. Die Arbeiten von Soziologen wie Bernard Lahire über den pluralen Akteur finden ein beunruhigendes Echo in Quinns Porträts, in denen jedes Gesicht von mehreren gleichzeitigen Persönlichkeiten zu bewohnen scheint [2]. Diese identitäre Fragmentierung, die im erlebten Alltag oft Angstquelle ist, wird bei Quinn zu einer tragischen Schönheit von seltener Kraft.

Der Künstler begnügt sich nicht damit, diese Vielschichtigkeit festzustellen: Er offenbart deren poetische Dimension. Seine zusammengesetzten Gesichter funktionieren als visuelle Metaphern unserer zeitgenössischen Situation, gefangen zwischen überlieferten Traditionen und fortwährenden Innovationen, zwischen persönlichem Gedächtnis und medialen Bildern, zwischen dem Streben nach Einheit und der Akzeptanz von Fragmentierung.

Diese Poetik findet ihre vollendetste Form in den jüngsten Werken, die von Alice Walker inspiriert sind. Indem Quinn literarische Figuren aufgreift, vollzieht er eine doppelte Verschiebung: Er überträgt ursprünglich textuelle Kreationen in das visuelle Register und aktualisiert Figuren aus der afroamerikanischen Literatur des 20. Jahrhunderts in der zeitgenössischen Kunst. Diese doppelte Übersetzung zeugt von einer bemerkenswerten künstlerischen Reife und einem scharfen Bewusstsein für zeitgenössische kulturelle Herausforderungen.

Die Kunst der Präsenz

Die Kunst von Nathaniel Mary Quinn konfrontiert uns mit einer grundlegenden Frage: Was bedeutet es, in einer Ära allgemeiner Fragmentierung in der Welt präsent zu sein? Seine Porträts, die sich nicht dem postmodernen Nihilismus fügen, bekräftigen im Gegenteil die Möglichkeit einer authentischen Schönheit im Herzen der zeitgenössischen Desintegration. Diese Schönheit entsteht nicht trotz, sondern gerade wegen der Fragmentierung, indem sie in der prekärer Zusammenstellung disparater Fragmente eine neue Form der Vollständigkeit findet.

Der Künstler lehrt uns, dass Identität nicht in einer künstlichen Kohärenz entsteht, sondern in der Akzeptanz unserer konstitutiven Vielschichtigkeit. Seine zersplitterten Gesichter werden somit zu verstörenden Spiegeln, in denen wir unsere eigenen Risse und unsere ständige Rekonstruktion erkennen. Diese verstörende, aber befreiende Erkenntnis öffnet den Weg zu einer neuen Form der Empathie, welche nicht mehr auf Identifikation, sondern auf gegenseitiger Anerkennung unserer gemeinsamen Verletzlichkeit beruht.

Nathaniel Mary Quinn bietet uns weit mehr als ein malerisches Werk: Er schlägt uns eine Ethik der Präsenz vor, die auf der Akzeptanz von Unvollkommenheit und der Feier von Hybridisierung basiert. In einer Welt, die von reinen Identitäten und eindeutiger Zugehörigkeit besessen ist, bekräftigt seine Kunst die Fruchtbarkeit von Mischungen und die Schönheit von Rekombinationen. Diese Lektion, vermittelt mit der besonderen Anmut großer Künstler, wird uns lange über die Betrachtung seiner Werke hinaus begleiten. Denn Quinn malt nicht nur Gesichter: Er offenbart die geheime Architektur unserer zeitgenössischen Seelen, mit ihren klaffenden Wunden und ihren Nähten, ihren Stürzen und ihrer Auferstehung. Und in dieser Offenbarung entdecken wir nicht die angekündigte Verzweiflung, sondern die erstaunliche Fähigkeit der Kunst, unsere Brüche in Licht zu verwandeln.

- Peter Eisenman, Diagram Diaries, London, Thames & Hudson, 1999.

- Bernard Lahire, L’Homme pluriel : Les ressorts de l’action, Paris, Hachette Littératures, 2005.