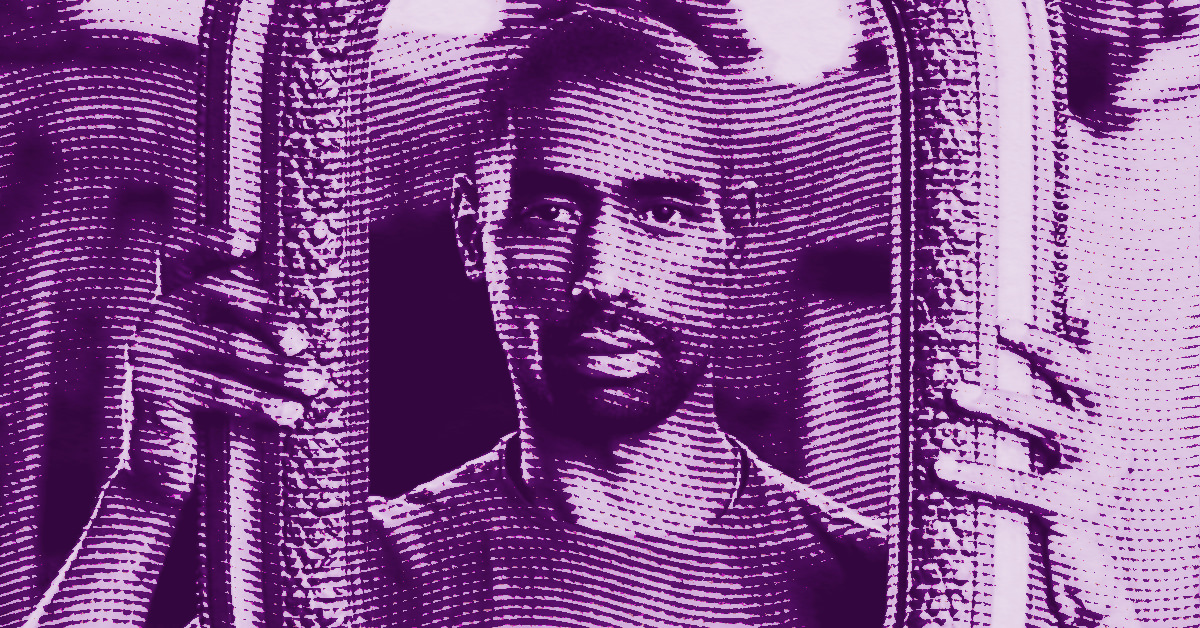

Ouçam-me bem, bando de snobs: enquanto vocês se vangloriam das vossas certezas estéticas e das vossas classificações binárias, um homem nascido na periferia de Brasília revoluciona silenciosamente os códigos da representação contemporânea. Antonio Obá, filho de um distribuidor de gás e de uma cozinheira, nascido em 1983 em Ceilândia, não busca agradar ao mercado internacional de arte. Ele busca reconciliar os corpos feridos com a sua memória. E acreditem, essa ambição vale todas as vossas especulações sobre o último génio nova-iorquino do momento.

Formado em artes visuais após uma breve passagem pela publicidade, Obá ensinou desenho durante vinte anos antes de se dedicar inteiramente à sua prática artística. Esta trajetória não é casual: testemunha uma paciência, uma maturação lenta, um recusar da precipitação carreirista. Vencedor do prémio PIPA em 2017, presente nas coleções da Tate Modern, da Fundação Pinault e do Museu Reina Sofía, o artista brasileiro constrói uma obra onde a pintura, a escultura, a instalação e a performance dialogam com uma intensidade rara. Mas o que impressiona logo no seu trabalho é essa capacidade de convocar simultaneamente a dor histórica e a esperança espiritual, sem jamais cair no pathos fácil.

A capoeira como gramática da resistência

Para compreender a abordagem de Antonio Obá, é preciso primeiro entender o que representa a capoeira no imaginário afro-brasileiro. Esta arte marcial disfarçada de dança constitui uma das mais brilhantes invenções da resistência escravocrata. Os corpos acorrentados dos escravos souberam criar uma linguagem de combate que escapava à vigilância dos senhores, dissimulando-se sob as aparências de uma simples coreografia festiva. Esta duplicidade fundadora, esta capacidade de transformar a opressão em movimento criador, permeia toda a prática de Obá.

A capoeira não é apenas uma referência cultural na sua obra: constitui o princípio estrutural dela. Como os capoeiristas que evoluem no círculo sem nunca se tocarem, mantendo uma tensão permanente entre o ataque potencial e a retirada estratégica, Obá constrói as suas telas num equilíbrio precário entre violência e graça. Os seus personagens adormecidos ou como sob o efeito de um encanto encarnam essa suspensão, esse momento antes do movimento onde todas as possibilidades permanecem abertas. Estão eles mortos, sonham, meditam? O artista recusa-se a decidir, mantendo o espectador nessa incerteza fecunda que caracteriza precisamente a roda, esse círculo da capoeira.

O historiador da dança poderia vê-lo como uma apropriação dos códigos da performance contemporânea. Mas isso seria perder o essencial: Obá não performa para o white cube ocidental, ele atualiza uma tradição de resistência corporal que remonta às cales dos navios negreiros. Quando ele realiza em 2016 essa performance escandalosa onde raspa uma escultura da Virgem Maria em cera branca e cobre o corpo com esse pó, ele não faz provocação gratuita. Ele realiza um gesto de capoeira espiritual: transformar a imagem da dominação colonial em adorno identitário, reverter o símbolo da opressão religiosa em material de reapropriação corporal.

Essa performance lhe valeu um tal desencadeamento de ódio no Brasil que ele teve de se exilar vários meses em Bruxelas. Mas aí mais uma vez, o paralelo com a capoeira se impõe: a esquiva não é uma fuga, é um reposicionamento tático. O corpo negro aprende muito cedo que deve navegar entre os golpes, antecipar a violência, calcular seus movimentos para sobreviver. Obá transforma essa necessidade histórica em método artístico. Suas obras nunca são frontais: elas contornam, sugerem, deslocam. Dançam em torno do seu tema em vez de enfrentá-lo diretamente.

Nas suas pinturas recentes, as personagens parecem flutuar num espaço indeterminado, seus corpos desenhados com aquela precisão que denuncia anos de observação e prática do desenho académico. Mas essa maestria técnica é imediatamente subvertida pela introdução de elementos perturbadores: búzios (cauris) no lugar dos olhos, ramos nus de árvore evocando enforcamentos de escravos, animais simbólicos como corvos ou macacos. Essas intrusões quebram a harmonia clássica da composição, introduzem dissonância que lembra os golpes de berimbau, instrumento brasileiro de corda única, marcando o ritmo de uma roda de capoeira. O olhar não pode descansar: deve adaptar-se constantemente, antecipar, interpretar.

Essa estética da tensão permanente encontra sua expressão mais acabada nas instalações de Obá. Seus oratórios compostos de ex-votos, sinos de latão e objetos encontrados criam espaços onde o sagrado nunca se dá completamente. Como na capoeira, onde a finta faz parte integrante do jogo, essas instalações prometem uma revelação espiritual que nunca entregam por completo. O visitante deve negociar sua relação com a obra, encontrar sua própria posição, realizar seu próprio movimento de ginga, aquele balanço característico da capoeira que mantém o corpo em estado de alerta permanente.

O sincretismo crítico e a tradição pictórica

Mas reduzir Obá à sua brasilidade seria injuriá-lo. Este artista conhece perfeitamente a história da pintura ocidental e dialoga com ela de igual para igual. Suas grandes telas convocam os códigos do Renascimento italiano, os claros-escuros caravaggistas, as composições monumentais da pintura religiosa europeia. Exceto que em vez de representar santos loiros de olhos azuis, ele coloca corpos negros e mestiços, carregados de uma espiritualidade que se recusa a escolher entre o catolicismo de seus pais e as tradições iorubás de seus ancestrais.

O que alguns chamam preguiçosamente de “sincretismo”, Obá pratica como uma crítica em atos. As suas pinturas não fundem ingenuamente diferentes tradições espirituais: elas expõem as violências históricas que tornaram essa fusão necessária. Quando ele representa um jovem em pé, com os cabelos cobertos de pipoca, com uma pomba e um ninho em forma de auréola, ele não se limita a sobrepor a iconografia cristã do Espírito Santo e a referência ao deus Omoulou, divindade iorubá associada a epidemias e cemitérios. Ele mostra como os corpos negros brasileiros tiveram de negociar sua sobrevivência adotando os sinais do colonizador enquanto preservavam secretamente suas próprias crenças.

O próprio artista expressou isso com uma rara precisão: “Trabalhar a terra, colher, conhecer as plantas pelo cheiro, pelo nome, pelo desenho das folhas, ver animais, apanhar galinhas fugidas, ajudar nos trabalhos domésticos, ralar milho para fazer pamonha, caminhar em silêncio na mata… já disse noutras ocasiões que sou um pouco rústico e, claro, carrego esses aspetos quase como uma herança imaterial que me liga aos seres desaparecidos” [1]. Essa “herança imaterial” de que ele fala não é uma nostalgia folclórica: é um método de trabalho, uma forma de abordar a pintura como se abordasse uma planta, pelo toque, cheiro, intuição corporal em vez do conceito abstrato.

Obá escolhe aliás as cores na paleta das casas rurais brasileiras: esses amarelos, rosas, azuis e verdes lavados obtidos misturando água, cal e pó de giz. Essas tonalidades populares, que o tempo tornou irregulares, trazem em si uma memória coletiva. Elas inserem as suas personagens numa continuidade histórica que ultrapassa o indivíduo para tocar comunidades inteiras. Essa atenção aos materiais de construção, aos pigmentos da vida quotidiana, revela um artista que rejeita a separação modernista entre arte erudita e cultura popular.

As rendas brancas que envolvem os seus personagens negros não são meros ornamentos decorativos. Elas evocam os sudários mortuários, os lençóis dos corpos desaparecidos na travessia do Atlântico, esses milhões de africanos cujos corpos alimentaram os peixes do oceano. Os búzios que por vezes substituem os olhos das suas figuras não são apenas conchas de adivinhação: foram também usados como moeda, recordando que os corpos negros foram muito tempo avaliados pelo seu valor de mercado. Cada elemento iconográfico em Obá funciona em vários níveis, recusa a leitura unívoca, exige do espectador que cavar sob a superfície.

Essa complexidade semiótica não é gratuita. Corresponde à realidade de uma identidade brasileira construída sobre camadas de violência, de mestiçagem forçada, de apropriações culturais e de resistências obstinadas. Obá não procura desenredar esses fios: ele os apresenta no seu emaranhado, na sua confusão produtiva. Os seus quadros são acumulações estratificadas onde cada camada de sentido cobre e revela outra simultaneamente.

Ao contrário dos artistas que reclamam uma autenticidade africana fantasiada ou uma assimilação completa às normas ocidentais, Obá assume plenamente a sua posição de entre-dois. Ele estudou a história da arte europeia, domina as técnicas académicas de desenho e pintura, conhece as regras da composição clássica. Mas em vez de as aplicar servilmente, ele as desvia para contar histórias que essa tradição nunca quis ouvir. Ele usa a gramática do mestre para falar a língua do escravo.

Numa entrevista recente, Obá declarou: “A poesia não tem fim. Se tivesse, seríamos seres cuja língua está morta” [2]. Esta frase resume perfeitamente a sua abordagem artística: recusar o encerramento do sentido, manter a obra aberta a múltiplas interpretações, preservar esse potencial de vida que caracteriza toda verdadeira criação. As suas pinturas não transmitem uma mensagem definitiva, colocam perguntas que cada espectador deve resolver segundo a sua própria experiência, a sua própria história.

Uma intimidade política

O que distingue Antonio Obá de tantos artistas contemporâneos que instrumentalizam as questões raciais para construir uma legitimidade no mercado é essa capacidade de manter a obra numa esfera de intimidade ao mesmo tempo que assume uma carga política inegável. Os seus quadros não gritam o seu compromisso: sussurram-no, sugerem-no, encarnam-no em gestos discretos que são tanto mais impactantes.

Olhem esta pintura onde uma menina de quatro anos, morta pela polícia numa favela, substitui Santo António numa cena familiar inspirada por uma fotografia de infância do artista. Esta substituição realiza um curto-circuito temporal vertiginoso: a inocência da infância bate de frente com a violência policial, a esfera íntima da memória pessoal carrega uma memória coletiva traumática, a iconografia religiosa revela a sua impotência perante a injustiça social. Tudo isso sem uma palavra de explicação, sem um slogan, sem essa grandiloquência militante que enfraquece tantas obras comprometidas.

Obá trabalha no Cerrado, essa região de savana no centro-oeste brasileiro, longe das metrópoles artísticas. Esta escolha geográfica não é casual: testemunha uma recusa da centralidade, uma vontade de pensar desde as margens. Durante vinte anos, ensinou artes visuais a jovens desfavorecidos, transmitindo um saber técnico e desenvolvendo sua própria pesquisa. Essa paciência, essa fidelidade a um território e a uma comunidade, lê-se em cada obra. Nada é precipitado, nada é sacrificado à urgência do reconhecimento.

Os corpos que ele representa trazem a marca dessa duração. Nunca estão em ação espetacular: dormem, sonham, meditam ou esperam. Essa imobilidade aparente esconde uma tensão interior formidável. Como essas plantas do Cerrado que desenvolvem raízes imensas debaixo da terra antes de produzir a menor brotação visível, as personagens de Obá parecem buscar sua energia em profundezas invisíveis. Elas encarnam uma resistência que não passa pela demonstração de força, mas pela perseverança, pela resistência, pela capacidade de atravessar o tempo sem se renegar.

O artista não idealiza o corpo negro. Mostra-o na sua complexidade, contradições e zonas de sombra. Os seus autorretratos disfarçados, pois muitos dos seus personagens masculinos se assemelham a ele, nunca caem no narcisismo. Questionam antes o que significa habitar um corpo negro no Brasil contemporâneo, esse corpo que é ao mesmo tempo fetichizado e desprezado, erotizado e criminalizado, celebrado nos estádios de futebol e abatido nas favelas. Obá pinta essa esquizofrenia identitária com uma lucidez que recusa qualquer consolação fácil.

Por isso a sua obra merece melhor do que as interpretações redutoras que às vezes lhe são aplicadas. Obá não é nem um simples etnógrafo da sua própria cultura, nem um empreendedor identitário habilidoso a negociar a sua diferença no mercado global de arte. É um artista no pleno sentido do termo: alguém que inventa formas capazes de conter e expressar uma experiência do mundo irreduzível às categorias existentes. Alguém que recusa escolher entre tradição e modernidade, entre local e universal, entre compromisso e poesia.

As suas obras recentes, expostas no Centre d’Art Contemporain de Genève em 2024 e depois no Grand Palais em 2025, confirmam esta trajetória singular. Revelam um artista que aprofunda a sua pesquisa sem se repetir, que explora novos caminhos mantendo-se fiel às suas preocupações fundamentais. A maturidade do seu traço, a sofisticação das suas composições, a riqueza das suas referências culturais atestam um criador que entrou na sua plena potência.

E, no entanto, apesar do reconhecimento internacional (a Fundação Pinault, a Tate Modern, as bienais), Obá continua a viver e a trabalhar em Brasília. Esta recusa do exílio voluntário, esta obstinação em permanecer enraizado no seu território de origem, diz algo essencial sobre a sua conceção da arte. Para ele, criar não é uma atividade que se exerça fora do solo, no espaço neutralizado e climatizado das instituições internacionais. É um gesto que se ancora numa geografia precisa, numa história particular, numa rede de relações concretas.

As novas gerações de artistas brasileiros reconhecem-no como um ancião que abriu caminhos sem os impor, que mostrou que é possível conquistar um lugar no mundo da arte global sem renunciar à sua singularidade. Esta transmissão discreta, quase invisível, constitui talvez o aspeto mais político do seu trabalho. Num país onde as desigualdades sociais e raciais permanecem abismais, onde o acesso à educação artística continua a ser um privilégio de classe, Obá encarna a possibilidade de uma outra trajetória.

Pois sim, podem continuar a especular sobre a sua cotação no mercado, a colecionar as suas pinturas como troféus exóticos ou a reduzi-las à sua dimensão decorativa. Ou podem aceitar deixar-se desestabilizar pela complexidade do que elas propõem. Podem consentir ao incómodo de uma obra que recusa confortá-los, que não entrega as suas chaves imediatamente, que exige que façam o movimento em direção a ela e não o inverso. É isso que fazem os grandes artistas: não nos dão o que esperamos, obrigam-nos a reconfigurar as nossas expectativas.

Antonio Obá pertence àquela rara linhagem de criadores que transformam a necessidade biográfica em necessidade estética, que fazem da sua posição marginal não um handicap a compensar, mas uma perspetiva única desde a qual olhar o mundo. A sua obra não clama, não reivindica e não se desculpa: ela existe, simplesmente, poderosamente, incontestavelmente. E é precisamente essa presença soberana, essa recusa da súplica como da confrontação espetacular, que a torna uma contribuição maior para a arte contemporânea.

- Citação de Antonio Obá, Mendes Wood DM, São Paulo, disponível no site da galeria Mendes Wood DM.

- Antonio Obá, entrevista com Nicolas Trembley, Numéro Magazine, fevereiro de 2025.