Ouçam-me bem, bando de snobs. Daniel Arsham (nascido em 1980) é o ilusionista contemporâneo que nos engana a todos. Com o seu talento inegável para transformar o presente em vestígios arqueológicos fictícios e a sua obsessão pela manipulação arquitetónica, ele apresenta-nos uma visão do futuro que flerta perigosamente com o presente.

Arsham impôs-se como o mestre incontestável do que ele chama “arqueologia ficcional”. Uma prática que consiste em criar objetos contemporâneos como se tivessem sido descobertos num futuro distante, cristalizados, erodidos, fossilizados. Ele transforma os nossos dispositivos eletrónicos, os nossos carros desportivos e os nossos símbolos culturais em relíquias preciosas. É magistral e aterrador ao mesmo tempo. Estas obras remetem-nos para a nossa própria mortalidade, para a fragilidade da nossa civilização de consumo. Como escreveu Walter Benjamin em “A Obra de Arte na Era da Sua Reprodutibilidade Técnica”, cada época sonha a seguinte, mas Arsham vai mais longe: ele faz-nos sonhar o nosso próprio fim.

Vamos olhar para as suas “Future Relics”, esta série de objetos do quotidiano transformados em vestígios arqueológicos. Uma consola de jogos Nintendo, uma máquina fotográfica Polaroid, um telemóvel dos anos 90, todos congelados num estado de decomposição cristalina, como se o tempo em si se tivesse solidificado à sua volta. É uma crítica mordaz à nossa sociedade de consumo, mas também uma celebração perversa dos seus ícones. Estes objetos, tratados com o mesmo respeito reverencial que as antiguidades gregas ou romanas, obrigam-nos a questionar a nossa relação com a cultura material. Como Jean Baudrillard salientou em “O sistema dos objectos”, vivemos num mundo onde os objetos se tornaram signos, e Arsham leva esta lógica ao seu paroxismo absurdo.

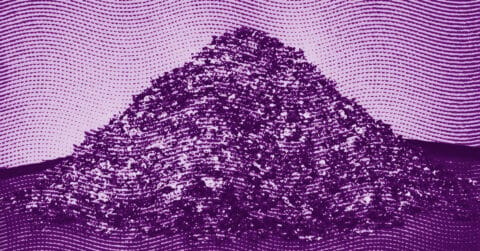

A manipulação arquitetónica é a outra obsessão de Arsham. As suas intervenções no espaço construído desafiam a nossa perceção de solidez e permanência. As paredes parecem derreter, as superfícies deformam-se, a própria arquitetura torna-se líquida. Estas instalações recordam-nos as teorias de Paul Virilio sobre a “dromologia” e a aceleração do tempo na nossa sociedade contemporânea. As estruturas de Arsham não se limitam a ocupar o espaço, elas devoram-no, digerem-no, transformam-no em algo estranhamente orgânico.

As suas paredes que parecem ter sido atingidas por uma catástrofe natural, as suas figuras humanas que emergem das superfícies arquitetónicas como fósseis vivos, tudo isto cria um sentimento de profunda desestabilização. Estas obras lembram-nos que vivemos num mundo onde, como disse Marshall McLuhan, “estamos a avançar em marcha-atrás”, só podemos entender o presente olhando-o como se já tivesse passado.

Mas atenção, não se engane. Se Arsham brinca com os códigos da arqueologia e da história da arte, é para melhor nos prender no nosso próprio presente. As suas obras são espelhos deformantes que refletem a nossa obsessão pela tecnologia, o nosso fetichismo dos objetos, o nosso desejo patético de imortalidade através da cultura material.

Esta abordagem lembra as reflexões de Roland Barthes sobre a fotografia em “A Câmara Clara”. Tal como a fotografia capta um momento que já está morto assim que é apanhado, as esculturas de Arsham congelam o nosso presente num estado de decomposição perpétua. São ao mesmo tempo memento mori e celebração da cultura pop, crítica social e exercício de estilo virtuoso.

A utilização dos materiais por Arsham é particularmente reveladora. O vidro partido, os cristais, a cinza vulcânica, o bronze, cada material é escolhido pela sua capacidade de sugerir tanto a permanência como a fragilidade. Como Rosalind Krauss notou em “Passagens na Escultura Moderna”, a materialidade mesmo de uma escultura pode ser portadora de significado, e Arsham explora esta ideia até à obsessão.

A sua colaboração com marcas de luxo como Porsche, Tiffany & Co., ou Dior poderia parecer contraditória com a sua crítica aparente à sociedade de consumo. Mas é aqui que reside o génio perverso de Arsham: ele usa os mecanismos do capitalismo tardio para difundir a sua visão distópica. É um pouco como se Andy Warhol tivesse decidido criar não serigrafias de latas de sopa Campbell’s, mas os seus vestígios arqueológicos.

As instalações de Arsham obrigam-nos a confrontar a nossa própria temporalidade. Num mundo obcecado pelo instante presente, pela novidade perpétua, ele oferece-nos uma visão do futuro que já está a decompor-se. É um feito conceptual que nos deixa profundamente desconfortáveis, como se fossemos espectadores da nossa própria extinção.

Essa tensão entre o presente e o futuro, entre a criação e a destruição, entre a permanência e o efémero, está no cerne do trabalho de Arsham. Como escreveu Georges Didi-Huberman em “Devant le temps”, a nossa relação com a história é sempre anacrónica, e Arsham joga precisamente com esse anacronismo fundamental.

Lucy Lippard, em “Six Years: The Dematerialization of the Art Object”, falava sobre como a arte conceptual questionou a materialidade da obra de arte. Arsham faz exatamente o contrário: ele rematerializa os nossos conceitos, desejos e medos sob a forma de objetos que parecem ter sobrevivido à sua própria destruição.

O mais fascinante talvez seja a forma como Arsham consegue criar um sentimento de estranheza inquietante, o que Freud chamou de “das Unheimliche”. As suas obras são ao mesmo tempo familiares e profundamente alienantes. Uma câmara Leica fossilizada, um carro desportivo cristalizado, esses objetos são reconhecíveis mas tornados estranhos pela sua transformação. É como se olhássemos para a nossa própria cultura através dos olhos de uma civilização futura que tenta compreender os nossos rituais e fetiches.

John Berger, em “Ways of Seeing”, recordava-nos que a forma como vemos as coisas é afectada pelo que sabemos ou acreditamos. Arsham joga exatamente com este princípio ao apresentar-nos objetos familiares num estado de decomposição futura, forçando-nos assim a reconsiderar a nossa relação com esses mesmos objetos no presente.

A prática de Arsham insere-se numa linhagem de artistas que questionaram a nossa relação com o tempo e a materialidade. Mas onde Robert Smithson criava obras que se decomponham naturalmente, Arsham acelera e congela o processo de decomposição, criando ruínas instantâneas que parecem vindas de um futuro impossível.

O seu trabalho é uma meditação sobre a obsolescência programada, não apenas dos objetos tecnológicos, mas da nossa própria civilização. Como escreveu Marc Augé em “Le temps en ruines”, as ruínas tiveram sempre uma função profética. As ruínas de Arsham não nos falam do passado, mas de um futuro que já está aqui, que nos olha através dos cristais e das fissuras das suas esculturas.

Esta abordagem não está isenta de riscos. Ao jogar continuamente com os códigos da arqueologia fictícia e da cultura pop, Arsham poderia cair na armadilha da repetição, da fórmula. Mas até agora, conseguiu manter um equilíbrio precário entre inovação formal e coerência conceptual.

Daniel Arsham é mais do que um simples criador de objetos estéticos. Ele é um cronista do nosso presente visto através do prisma de um futuro imaginário. As suas obras são cápsulas do tempo invertidas, mensagens enviadas não para o futuro mas desde o futuro. E a mensagem que elas transportam é simultaneamente sedutora e assustadora: tudo o que criamos, tudo o que valorizamos, tudo o que consideramos permanente não é mais do que pó a formar-se, cristais em formação, ruínas em espera.