Ouçam-me bem, bando de snobs, Davood Roostaei (1959-2023) não era apenas um simples pintor iraniano exilado em Los Angeles. Era um génio que reinventou a pintura com os seus dedos quando os pincéis já não bastavam para expressar a complexidade do nosso mundo fragmentado. Enquanto alguns se extasiavam perante telas monocromáticas vendidas por milhões, ele criou uma nova linguagem pictórica: o Criptorealismo.

Preso durante dois anos pelo regime iraniano por ousar fazer graffiti subversivos, Roostaei emergiu da sua cela com uma visão radical: pintar a realidade escondendo-a. Como Walter Benjamin tão bem teorizou no seu ensaio “A Obra de Arte na Era da Sua Reprodutibilidade Técnica”, a autenticidade de uma obra reside no seu “hic et nunc”, o seu aqui e agora. Roostaei compreendeu isto melhor do que ninguém, cada uma das suas telas é um testemunho vivo que só se revela àqueles que se dão ao tempo de olhar para além das aparências.

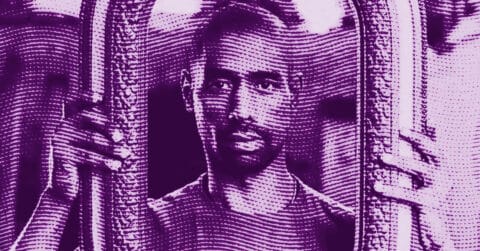

A sua técnica é única: nenhum pincel, apenas os seus dedos para criar camadas sucessivas de imagens e sentidos. É como se Pollock e Bacon tivessem tido um filho educado por Deleuze e Guattari. A multiplicidade dos planos, a sobreposição das realidades, tudo isso ecoa o conceito de “rizoma” desenvolvido por estes filósofos franceses. Não há nem começo nem fim nas suas obras, apenas conexões infinitas entre as imagens ocultas.

Em 1986, abandonou definitivamente o pincel. É um ato radical, como quando Duchamp deixou a pintura para o seu “Grand Verre”. Mas onde Duchamp procurava matar a arte, Roostaei procura ressuscitá-la através do contacto direto com a matéria. Os seus dedos tornam-se extensões do seu espírito, como na fenomenologia de Merleau-Ponty, onde o corpo é o veículo do ser-no-mundo.

O Criptorrealismo que ele inventa não é um simples estilo, é uma filosofia visual. Como Hanns Theodor Flemming escreveu, é “uma forma de arte de expressão enigmática com motivos realistas tirados de uma ampla variedade de temas, desde a antiguidade até ao presente e futuro”. Noutras palavras, é uma confusão organizada que faz sentido quando se dedica tempo a decifrá-la.

Peguemos em “Glasnost” (1988), pintado três anos antes do colapso da União Soviética. No centro, Cristo crucificado nas flechas do Kremlin. Na Praça Vermelha, vazia, um tanque solitário com a sua estrela vermelha. No canto superior esquerdo, uma pomba ensanguentada. É mais do que uma pintura, é uma profecia visual que antecipa o fim do comunismo. Roostaei faz o que Theodor Adorno considerava impossível após Auschwitz: poesia com o horror da história.

O seu período alemão (1984-2000) é marcado pela influência da “die neue Wilde”, esse neoexpressionismo selvagem que agita a Alemanha. Mas Roostaei vai além. Ele não se limita a pintar a emoção, ele a oculta sob camadas de realidade como um arqueólogo invertido que enterraria tesouros para as gerações futuras.

Los Angeles marca uma viragem. A luz californiana transforma a sua paleta. As cores explodem como se Matisse tivesse tomado LSD. As suas obras tornam-se mais complexas, mais densas. As imagens sobrepõem-se como num filme de David Lynch onde realidade e sonho se confundem. É Jacques Rancière na pintura: a “partilha do sensível” torna-se literal, cada espetador criando a sua própria narração consoante o que percebe.

O seu processo é fascinante: primeiro, ele ancora cenas realistas na tela com os seus dedos, depois obscurece-as com jatos de tinta ao estilo de Pollock. É como se Nietzsche tivesse razão: a verdade só pode ser apreendida por detrás de véus. Quanto mais se olha, mais se descobre. É o contrário da arte no Instagram: aqui, não há gratificação instantânea, mas uma revelação progressiva que exige tempo e empenho.

As suas últimas obras como “Turnings” (2023) mostram um domínio absoluto desta técnica. Os gestos são mais seguros, as cores mais audazes. É como se, no final da sua vida, tivesse alcançado o que Heidegger chamava de “verdade do ser”: uma autenticidade total na expressão artística.

Roostaei lembra-nos que a verdadeira arte requer tempo, tempo para criar, tempo para olhar, tempo para compreender. Como escreveu Roland Barthes em “A Câmara Clara”, há o studium (o interesse geral por uma imagem) e o punctum (esse detalhe que nos atravessa). Nas obras de Roostaei, o punctum está em todo o lado e em nenhum ao mesmo tempo, escondido sob camadas de tinta que esperam para ser descobertas.

O seu último grande projeto, “Imagine, 2022”, uma tela monumental de 2,4 x 3,7 metros estimada em um milhão de euros, destinava-se a angariar fundos para a Ucrânia. Mesmo no fim, ele usava a sua arte como uma arma contra a injustiça, como quando pintava nas paredes de Teerão. Alguns dirão que é ingénuo acreditar que a arte pode mudar o mundo. Mas como dizia Theodor Adorno, num mundo falso, a verdade só pode existir nos extremos. E Roostaei era um mestre dos extremos.

Morreu cedo demais, aos 63 anos, deixando-nos um legado visual que continuará a revelar-se muito tempo depois da sua partida. Como os manuscritos medievais que escondiam textos pagãos sob orações cristãs, as suas telas são testemunhos modernos que contam a história do nosso tempo para quem souber ler.

Roostaei lembra-nos que a pintura ainda pode ser revolucionária. Basta ter coragem de mergulhar as mãos na matéria e criar algo novo. Mesmo que isso signifique passar dois anos na prisão por isso.