Ouçam-me bem, bando de snobs. Elizabeth Peyton (nascida em 1965) personifica tudo o que amo e detesto na arte contemporânea, e é precisamente por isso que merece a nossa atenção. Esta artista americana, com os seus retratos ao mesmo tempo preciosos e despretensiosos, oferece-nos uma visão do mundo tão fascinante quanto irritante, tão brilhante quanto superficial.

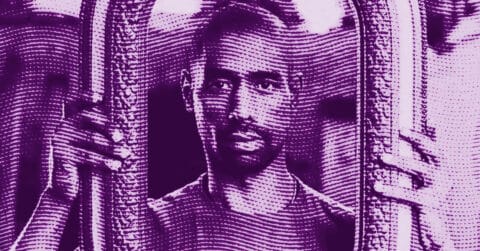

Comecemos pelo que salta à vista: a sua técnica pictórica. Estes golpes de pincel fluidos, estas superfícies lisas como vidro, obtidas por camadas sucessivas de gesso meticulosamente lixadas até atingir um acabamento quase espelhado, criam uma assinatura visual imediatamente reconhecível. É como se Peyton tivesse encontrado uma forma de pintar com mel líquido, conferindo aos seus sujeitos uma aura etérea que oscila entre a melancolia e o glamour. Mas não se enganem: esta aparente simplicidade técnica esconde um domínio sofisticado do meio.

O que particularmente me chama a atenção é a sua forma de tratar o olhar nos seus retratos. Os seus sujeitos, seja Kurt Cobain, Frida Kahlo ou um amigo próximo, desviam sistematicamente o olhar do espectador. Esta distância deliberada evoca o conceito heideggeriano de “retirada” (Entzug), onde a essência do ser se revela paradoxalmente no seu ato de se esquivar. É precisamente neste jogo de ausência-presença que Peyton se destaca, transformando os seus retratos em meditações visuais sobre a natureza fugaz da identidade contemporânea.

Tomemos a sua obsessão pela juventude e pela beleza. Os seus sujeitos estão congelados num estado de graça perpétua, como borboletas presas numa vitrine. Esta fixação pode parecer superficial, e provavelmente o é, mas também revela uma ansiedade profunda face à temporalidade. Walter Benjamin falava da aura como “a aparição de um afastado, por mais próximo que seja aquilo que a evoca. Com a pegada, apoderamo-nos da coisa; com a aura, é ela que se apodera de nós“. Os retratos de Peyton encarnam perfeitamente esta tensão: capturam o momento exato em que a juventude começa a definhar, a fama começa a esmorecer, a beleza começa a dissipar-se.

A sua escolha de sujeitos, estrelas do rock, artistas, amigos íntimos, constitui um panteão pessoal que reflecte os gostos de certa elite cultural nova-iorquina dos anos 90. É simultaneamente a sua força e a sua limitação. Peyton cria o que Roland Barthes chamou de uma “mitologia” contemporânea, transformando figuras populares em ícones intemporais. Mas ao contrário de Andy Warhol, que usava a repetição mecânica para esvaziar os seus sujeitos da sua substância, Peyton infunde os seus com uma intimidade perturbadora, quase voyeurista.

A paleta cromática de Peyton, esses azuis profundos, esses rosas delicados, esses verdes esmeralda, cria uma atmosfera que lembra os primitivos italianos, enquanto permanece decididamente contemporânea. É como se ela pintasse sob a influência de um filtro Instagram antes mesmo deste existir. Esta abordagem da cor não deixa de lembrar as teorias de Goethe sobre a perceção cromática: cada tonalidade torna-se um veículo de emoção pura.

O seu tratamento do espaço pictórico é igualmente fascinante. Os fundos, frequentemente abstratos ou apenas esboçados, criam uma tensão com o detalhe minucioso dos rostos. Esta dicotomia espacial evoca o conceito deleuziano de “plano de imanência”, onde figura e fundo se fundem numa mesma realidade pictórica. Os retratos de Peyton não são tanto representações, mas manifestações de uma certa forma de estar no mundo.

O que mais me impressiona é a sua capacidade de transformar fotografias banais em quadros que transcendem a sua fonte. Sabendo que a reprodução mecânica pode diminuir a aura de uma obra de arte, Peyton inverte este processo: ela pega em imagens mediáticas multiplicadas e devolve-lhes uma aura única através da sua sensibilidade pictórica.

Mas sejamos francos: há algo profundamente irritante no seu trabalho. Esta fascinação sem fim pela beleza juvenil, esta romantização da cultura pop, esta obsessão por uma certa forma de elitismo cultural, tudo isto poderia facilmente cair na preciosidade. E, no entanto, é exatamente essa tensão entre superficialidade e profundidade que torna o seu trabalho tão pertinente para a nossa época.

A sua prática levanta questões sobre a natureza do retrato contemporâneo. Na era das selfies e dos filtros digitais, o que significa pintar um rosto? Peyton mostra-nos que o retrato pode ainda ser um acto de revelação, mesmo, ou talvez especialmente, quando joga com os códigos da cultura popular e da representação mediática.

Peyton transforma o banal em transcendência. Os seus retratos não são tanto representações de pessoas como manifestações de um certo espírito da época, capturando o espírito de uma era onde a celebridade, a intimidade e a identidade se entrelaçam de forma inextricável. A sua obra é tanto um espelho da nossa fascinação colectiva pela juventude e beleza, como uma meditação subtil sobre a natureza efémera desses ideais.

E para todos aqueles que pensam que a arte contemporânea deve necessariamente ser conceptual ou politicamente comprometida, digo: olhem novamente. Num mundo saturado de imagens, o verdadeiro radicalismo reside talvez nesta capacidade de transformar o familiar em algo estranhamente belo e perturbador. Elizabeth Peyton consegue isso com uma graça desconcertante, mesmo que por vezes nos irrite. E é precisamente por isso que merece a nossa atenção crítica.