Ouçam-me bem, bando de snobs! Julie Mehretu (nascida em 1970) é possivelmente uma das maiores alquimistas do nosso tempo, transformando o caos do mundo em redemoinhos abstratos duma beleza vertiginosa. Ela metamorfoseia os nossos pesadelos colectivos, guerras, catástrofes climáticas, migrações forçadas, em sinfonias visuais que nos confrontam com a nossa própria impotência perante a História.

Enquanto alguns se extasiam diante de crostas do século XIX representando cenas de caça na floresta de Fontainebleau, Mehretu atira-nos para a cara a urgência do nosso tempo com uma maestria que faria palidecer o próprio Leonardo da Vinci. Ela não pinta para decorar os vossos salões burgueses, pinta para sacudir as vossas consciências adormecidas.

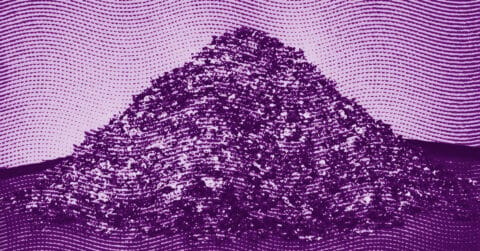

A sua primeira temática é essa capacidade única de criar espaços arquitectónicos impossíveis, cartografias mentais que desafiam toda a lógica euclidiana. Tome-se “Retopistics: A Renegade Excavation” (2001), uma obra monumental que pulveriza os nossos pontos de referência espaciais como se Einstein tivesse tomado LSD com Piranesi. Os planos de aeroportos, estádios e praças públicas entrelaçam-se numa dança macabra que evoca aquilo que Walter Benjamin chamou “o anjo da história”, testemunha impotente das catástrofes que se acumulam aos seus pés.

Mehretu não se pega em conceitos elaborados só para impressionar a audiência. Ela apropria-se da herança da abstração geométrica ocidental, de Malevitch a Sol LeWitt, para a fazer implodir de dentro para fora. Como Jacques Derrida teorizou tão bem, ela pratica uma desconstrução radical dos sistemas dominantes de representação. As suas camadas sucessivas de desenhos arquitectónicos, cobertas por um véu de acrílico e depois lixadas até criar uma superfície quase arqueológica, encarnam perfeitamente aquilo que Gilles Deleuze chamou “a dobra”, essa zona de indeterminação onde o interior e o exterior se confundem.

A segunda temática da sua obra é a sua forma única de encarnar os movimentos sociais e os levantes populares na própria matéria da pintura. Em “Black City” (2007), as marcas gestuais parecem ganhar vida como uma multidão enfurecida, avançando sobre a superfície da tela com a potência de um tsunami. Estas marcas caligráficas evocam aquilo que o filósofo Jacques Rancière chama de “partilha do sensível”, aqueles momentos em que a ordem estabelecida vacila e novas formas de visibilidade se tornam possíveis.

“Mural” (2009), esse fresco do tamanho de um campo de ténis, encomendado pelo banco Goldman Sachs por 5 milhões de dólares, é na realidade uma bomba-relógio conceptual. Ele toma os códigos visuais do capitalismo financeiro, gráficos bolsistas, planos de arquiteto, logótipos corporativos, para os fazer explodir num maelstrom pictórico que evoca a fragilidade de todo o sistema.

O que me agrada em Mehretu é que ela transforma a violência estrutural da nossa época numa experiência estética que nos cala fundo. As suas pinturas recentes, como “Hineni (E. 3:4)” (2018), partem de imagens da actualidade, fogos na Califórnia, destruição de aldeias Rohingyas, que ela desfoca digitalmente antes de as cobrir com as suas marcas características. O resultado é hipnótico, como se Turner tivesse tido acesso ao Photoshop e aos canais de notícias contínuas.

Ao contrário de tantos artistas contemporâneos que se contentam em reciclar as mesmas velhas receitas modernistas, Mehretu inventa uma nova linguagem pictórica para a nossa era de caos global. Ela compreende que a abstração não é uma fuga da realidade, mas antes o único meio de captar a complexidade vertiginosa do nosso presente. A arte mais abstracta mantém vestígios do social precisamente no seu processo de abstração.

O seu trabalho ecoa as reflexões do filósofo Paul Virilio sobre a “dromosfera”, esse espaço-tempo acelerado onde os eventos se chocam à velocidade da luz. Nas suas telas mais recentes, como “A Mercy (after T. Morrison)” (2019), as marcas gestuais parecem aspiradas para um vórtice espaço-temporal, como se a própria pintura estivesse apanhada na aceleração vertiginosa da História.

O que torna Mehretu tão importante hoje é que ela cria obras que resistem ao consumo rápido de imagens, ao mesmo tempo que captam a energia explosiva da nossa época. As suas pinturas não são janelas para o mundo, mas espelhos deformantes que nos devolvem a complexidade aterradora do presente. Como escreveu Maurice Merleau-Ponty, “o pintor traz o seu corpo”, e Mehretu traz o seu com toda a sua história de deslocamentos e mestiçagens.

Os críticos superficiais veem no seu trabalho apenas uma versão sofisticada do action painting. Mas isso ignora o essencial: Mehretu reinventa a pintura histórica para a era das redes sociais e das alterações climáticas. As suas telas são máquinas visuais de pensamento que nos obrigam a reconsiderar a nossa relação com o tempo, o espaço e o poder.

Estou fascinado pela forma como ela usa a arquitetura como metáfora do poder institucional. Os planos de edifícios que ela incorpora nas suas obras, do Coliseu romano às torres de escritórios contemporâneas, são símbolos dos sistemas de controlo que estruturam as nossas vidas. Mas sob o seu pincel, essas estruturas rígidas dissolvem-se num caos controlado que evoca o que Michel Foucault chamava heterotopia, esses espaços outros onde as normas sociais estão suspensas.

O seu uso magistral da transparência e opacidade ecoa as reflexões de Édouard Glissant sobre o “direito à opacidade”. Nas suas camadas sucessivas de pintura e desenho, Mehretu cria zonas de resistência à clareza forçada, espaços onde o significado permanece deliberadamente ambíguo. É uma lição política tanto quanto estética.

Os colecionadores blasés que compram as suas obras a preços elevados pensam possuir um pedaço da história da arte contemporânea. O que eles não compreendem é que Mehretu lhes vende, na realidade, um espelho que reflete a sua própria cumplicidade com os sistemas de poder que ela desconstrói. A isso chamo um retorno de chicote conceptual!

A sua recente exposição na Bienal de Veneza prova que ela não perdeu nada da sua radicalidade. Pelo contrário, o seu trabalho ganha urgência à medida que o mundo se afunda no caos. As suas novas pinturas em tecido Mesh poliéster, as “TRANSpaintings”, estão entre as suas obras mais audaciosas até hoje. Ao permitir que a luz atravesse a superfície pictórica, ela cria literalmente novos espaços de possibilidade.

Mehretu tem uma recusa obstinada à facilidade. Ela poderia contentar-se em repetir a fórmula vencedora dos anos 2000, essas pinturas arquitectónicas que fizeram a sua reputação. Em vez disso, ela continua a experimentar, a assumir riscos, a ultrapassar os limites do que a pintura pode dizer e fazer na nossa época.

O seu último feito de mestria? A doação de mais de dois milhões de dólares ao Whitney Museum para permitir o acesso gratuito aos menores de 25 anos. Esta é uma artista que entende que a arte só tem sentido se permanecer acessível a quem dela mais precisa. Enquanto alguns artistas colecionam Ferraris, Mehretu investe no futuro.

Pois, as suas pinturas podem parecer intimidadoras à primeira vista, com as suas camadas complexas de referências históricas e teóricas. Mas é precisamente isso que lhes confere força: exigem de nós um verdadeiro envolvimento, um esforço de pensamento que vai além do consumo passivo de imagens. Talvez seja o maior presente que um artista possa oferecer-nos.

Julie Mehretu não é apenas uma grande artista, é uma vidente que lê as entranhas da nossa época. As suas pinturas são mapas de navegação para um mundo que perdeu os seus pontos de referência. Se não compreende o seu trabalho, talvez não esteja pronta a enfrentar a verdade que ele revela sobre o nosso presente.