Ouçam-me bem, bando de snobs. Já fazem cinquenta anos que Neil Jenney nos provoca com a sua independência feroz, o seu recusa das modas e a sua visão singular da arte americana. Está na hora de lhe concedermos a atenção que merece. Este artista americano, nascido em 1945 em Torrington, Connecticut, continua a ser um dos maiores incompreendidos da nossa época, um pintor que soube navegar entre o minimalismo, o expressionismo e o realismo com uma ousadia insolente.

Jenney apareceu na cena artística de Nova Iorque em 1966, armado com uma visão clara e um desprezo salutar pelas tendências dominantes. Era a época em que o minimalismo e a arte conceptual reinavam supremos, onde pintar figurativamente valia a relegação ao esquecimento na história da arte. Mas Jenney não se importava minimamente. Com uma insolência calculada, desenvolveu o que ele próprio chamava de “realismo”, um termo que definia como “um estilo no qual as verdades narrativas se encontram nas relações simples entre os objetos” [1]. Não era realismo no sentido tradicional, mas uma abordagem conceptual da figuração, uma exploração das ligações entre os objetos e não dos objetos em si.

Em 1969-1970, Jenney cria uma série de obras que a crítica Marcia Tucker mais tarde designará como “Bad Painting” (mau pintura), um termo que ele acabou por adotar com certo orgulho. Nestes quadros, ele opõe deliberadamente dois elementos em relação de causa e efeito, uma serra e um pedaço de madeira cortado, um acidente e uma disputa, uma barreira e um campo, para criar aquilo que o crítico David Joselit chamará mais tarde de “realismo relacional” [2]. Esta abordagem contradizia diretamente o fotorrealismo então em voga, que Jenney considerava “uma ideia ultrapassada, apenas agradável” [3].

O que faz a força de Neil Jenney é a sua capacidade de fundir o conceptual e o narrativo numa pintura que nunca é didática. Como alguns grandes poetas americanos fizeram na literatura, Jenney soube criar uma linguagem visual enraizada no vernáculo americano enquanto a levava para o universal. O escritor Wallace Stevens, na sua coletânea “Harmonium” (1923), já explorava essa tensão entre o real e o imaginário, entre o ordinário e o transcendente. “A poesia é a violência feita ao ambiente ordinário”, escreveu Stevens, uma ideia que se encontra na obra de Jenney quando ele transforma cenas banais em comentários profundos sobre a nossa relação com o mundo [4].

Os quadros de Jenney não contam histórias completas, mas sugerem situações, relações, tensões. Ele oferece uma resistência à interpretação fácil, à semelhança do poeta Charles Olson que afirmava: “Um poema é a energia transferida de onde o poeta a encontrou” [5]. Esta conceção da arte como transferência de energia em vez de mera representação está no coração da abordagem de Jenney. Nas suas “Bad Paintings”, a energia provém das relações entre os objetos, da tensão narrativa que juntos criam.

Mas Jenney não parou por aí. No final dos anos 1970, ele faz uma inversão e começa a pintar o que ironicamente chama de seus “Good Paintings”: paisagens minuciosamente reproduzidas, com molduras negras espessas e imponentes com títulos stencilizados. Estas obras, como “North America Divided” (1992-1999) ou “North America Acidified” (1985-1986/2012-2013), conjugam uma técnica pictórica refinada com uma preocupação ambiental evidente. O crítico Fred Hoffman nota que estas obras “captam algo que sabemos que está lá mas não vemos” [6].

Estas paisagens não são meras representações da natureza, mas comentários sobre a nossa relação com o ambiente, sobre a poluição, o militarismo e outras ameaças ecológicas. Inserem-se na tradição da arquitetura utópica e visionária, não imaginando estruturas impossíveis, mas representando o ambiente natural sob um ângulo que revela tanto a sua beleza como a sua fragilidade.

O arquiteto Louis Kahn, conhecido pelas suas estruturas monumentais e pela sua busca pela luz essencial, partilhava com Jenney essa procura por uma verdade fundamental. Kahn escrevia: “Uma grande construção começa pelo imensurável, passa por meios mensuráveis no momento da conceção e, no final, deve ser imensurável” [7]. Da mesma forma, as paisagens de Jenney começam por uma observação minuciosa da natureza, passam por uma técnica pictórica precisa para finalmente transcender a simples representação e alcançar uma dimensão quase espiritual.

As molduras negras maciças que Jenney concebe para os seus quadros não são simples acessórios decorativos, mas elementos integrais da obra. Como ele próprio explica: “Quando se fala em olhar através de uma janela, a moldura é como o primeiro plano arquitetónico. Está aqui consigo e apresenta-lhe a obra. É funcional, em vez de simplesmente decorativa” [8]. Estas molduras estabelecem uma distinção clara entre o nosso espaço e o do quadro, servindo ao mesmo tempo como portal para essa outra realidade.

Esta abordagem recorda os princípios de extração e isolamento que se encontram na arquitetura sagrada. Os templos gregos, por exemplo, utilizavam o seu pórtico não só como elemento estrutural, mas também como zona de transição entre o mundo profano exterior e o espaço sagrado interior. Da mesma forma, as molduras de Jenney criam uma transição entre a nossa realidade e a das suas paisagens minuciosamente representadas.

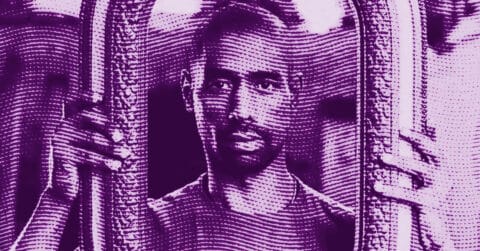

Nas suas obras mais recentes, nomeadamente a série “Modern Africa” (2015-2021), Jenney explora a tensão entre a civilização e a natureza. Estes grandes quadros representam fragmentos de arquiteturas antigas parcialmente enterradas na areia, colunas partidas, cabeças esculpidas a emergir das dunas. “É tudo sobre a civilização e a Mãe Natureza. É assim tão simples”, explica ele [9]. Estas imagens são intemporais, poderiam ter existido há mil anos ou daqui a mil anos.

O artista continua aí a sua reflexão sobre a interação entre o homem e o seu ambiente, mas sob uma perspetiva diferente. Se os “North America” se interessavam pelas agressões humanas contra a natureza, os “Modern Africa” mostram como a natureza recupera os seus direitos sobre as criações humanas. Este ciclo eterno evoca a conceção cíclica do tempo que se encontra em muitas culturas africanas, onde o passado, o presente e o futuro são vistos como interconectados em vez de lineares.

A técnica pictórica de Jenney também evoluiu com esta série. Ele explica: “Quando passei para os ‘Good Paintings’, tentei essencialmente esconder as pinceladas tanto quanto possível. Com ‘Modern Africa’, disse: ‘Quero voltar atrás, mas não quero que seja como os ‘Bad Paintings’, apenas negligenciado.’ Queria tornar estas pinceladas mais aparentes, mas realmente organizadas e refinadas” [10]. Esta evolução técnica reflete uma maturação do seu pensamento, uma procura de equilíbrio entre expressão e controlo.

Uma das forças de Jenney reside na sua capacidade para transformar o ordinário em estranho, o banal em desorientação, como destaca Joselit. As suas paisagens provocam aquilo a que T.S. Eliot chamava em “Burnt Norton” (1935) “o ponto imóvel do mundo em rotação” [11], um momento de suspensão onde o tempo parece parar. O espectador é convidado a contemplar não só a beleza da natureza, mas também a sua temporalidade, a sua vulnerabilidade perante as ações humanas.

Esta suspensão do tempo é particularmente evidente em “North America Depicted” (2009-2010), uma pintura quase inteiramente branca que representa rochas cobertas de neve. Como observa Hoffman, “enquanto o olho é generosamente convidado a mover-se através da pintura, a obra transmite imobilidade. Mais do que uma simples representação de algo fixo, ela sugere uma suspensão do tempo” [12].

A coerência do percurso de Jenney ao longo de cinquenta anos é digna de admiração. Desde o jovem rebelde dos anos 1960 que rejeitava as tendências dominantes até ao pintor maduro que explora as relações entre o homem e a natureza, ele sempre seguiu o seu próprio caminho, indiferente às modas e às expectativas do mercado de arte. Como ele próprio diz com o seu humor característico: “As pessoas perguntam-me por que faço arte. Eu digo-lhes que é para ter algo para vender. Não se pode ser comerciante de arte sem arte” [13].

Esta teimosa independência valeu-lhe um reconhecimento tardio, mas sólido. As suas obras fazem hoje parte das coleções de museus prestigiados como o Museum of Modern Art, o Metropolitan Museum of Art e o Whitney Museum of American Art. A galeria Gagosian, uma das mais influentes do mundo, representa agora o seu trabalho, sinal de que o establishment artístico acabou por reconhecer a sua importância.

Neil Jenney lembra-nos que a verdadeira arte não segue tendências, mas sim cria-as. Ele mostra-nos que a pintura pode ser simultaneamente conceptual e emocional, técnica e expressiva, local e universal. Num mundo artístico frequentemente dominado pelo efeito e pelo espetacular, a sua obra oferece-nos uma experiência mais profunda e duradoura, um convite a reconsiderar a nossa relação com o mundo e com nós mesmos.

O que torna a arte de Jenney tão relevante hoje é a sua capacidade de nos fazer ver o mundo de forma diferente, de transformar a nossa percepção da realidade. Como escreveu Kahn: “A arquitetura não existe. O que existe é a obra de arquitetura” [14]. Da mesma forma, para Jenney, o que importa não é “a arte” como conceito abstrato, mas sim a obra concreta e o seu impacto no espectador. E este impacto, acreditem, é considerável.

- Tucker, Marcia. “Pintura Ruim,” catálogo de exposição. New Museum of Contemporary Art, Nova Iorque, 1978.

- Joselit, David. “O Realismo de Neil Jenney,” em “Neil Jenney: Natural Rationalism,” Whitney Museum of American Art, 1994.

- Jenney, Neil. Entrevista no “The New York Observer,” 20 de janeiro de 2016.

- Stevens, Wallace. “Adagia,” em “Opus Posthumous,” Knopf, 1957.

- Olson, Charles. “Verso Projetivo,” em “Selected Writings,” New Directions, 1966.

- Hoffman, Fred. “Neil Jenney: Nature Surveyor,” Gagosian Quarterly, 28 de fevereiro de 2018.

- Kahn, Louis I. “Louis I. Kahn: Writings, Lectures, Interviews,” editado por Alessandra Latour, Rizzoli, 1991.

- Jenney, Neil. Entrevista com Jason Rosenfeld, “The Brooklyn Rail,” dezembro de 2021.

- Ibid.

- Ibid.

- Eliot, T.S. “Burnt Norton,” em “Four Quartets,” Harcourt, 1971.

- Hoffman, Fred. op. cit.

- Jenney, Neil. Entrevista com Jason Rosenfeld, op. cit.

- Kahn, Louis I. op. cit.