请认真听我说,你们这群自命不凡的人。当冈特·达米施宣称其绘画体系受变革与变形理念的指引时,他并非只是为了展览目录而说出空洞的言辞。这位于2016年,年仅五十八岁时过世的男子,理解了当代艺术本质上的一个关键:绘画可以同时是对神经细胞的按摩,也是对无形之物的地图描绘。

达米施属于1980年代初与奥托·齐特科(Otto Zitko)和休伯特·施拜尔(Hubert Scheibl)并肩颠覆既定规则的奥地利新野兽派一代。但与同时代艺术家不同,他迅速开辟了一条独特路径,成为科学与感性、宏观宇宙与微观世界界限领域的探险者。他的画作充满了展开触手的有机生物、不断生长的晶体形态以及星系能量沉积,展现出一位深刻把握我们时代本质的艺术家:那种在极微小与极巨大之间持续紧张、塑造现代人与世界关系的张力。

空间的建筑舞蹈

达米施的作品与建筑不断对话,所指并非建筑物或纪念碑,而是组织我们感知的无形结构。他的世界、他的场域、他的网络以及他的”Flämmer”,这些类似气态生物的连接者,将其作品中的不同世界联系起来,构成了一套真实的空间语法, , 亲密与宇宙的建筑词汇。当他创作那些挑战重力、没有末端、仿佛漂浮于流动体系中的形态时,达米施正编排着空间的舞蹈,让人联想到当代建筑中最大胆的探寻。

这种建筑式的观念在他对绘画空间的理解中表现得尤其明显:绘画空间是可居住的领域,而非单纯供人观赏的窗户。他的画作不是通向异域的窗口,而是沉浸式环境,观众的目光如游牧般不断探索新的领域。正如安德烈亚·舒里安所言,达米施是位”世界塑造者”,他通过色彩连续的交织、擦除与刮除,将二维画布空间延展至无限。

建筑师安藤忠雄谈及空间创作中空白的重要性[1]。在达米施的作品中,这种空白成为积极因素,孕育形态和运动。他无限的绘画空间由宏观与微观之间的相互干涉构成,创造出一种体验的建筑,而非物体的建筑。蜿蜒的线条镌刻于他的宇宙中,展现出一种空间观念,将建筑视为流动、运动与持续变形。

这种建筑视角远远超出了单纯的构图组织。它引发了对在人类居住的世界不断变迁背景下的思考。他那以青铜制作的雕塑中的”内部空间”,这些充满微小生物的避难处,提出了对主流功能主义建筑的一种替代方案。Damisch想象有机、呼吸般的空间,在那里人类能够在自然秩序中重新找到自己的位置。

他那精致的网格状塔楼,大于自然规模,构成了真正的建筑提案。它们暗示着可居住的结构,内外界限模糊,建筑成为人与其环境间的多孔膜。这种视野预示了当代对仿生建筑和适应性结构的研究。

建筑对他的绘图作品的影响同样值得强调。他的根状结构,熔岩色彩的流动,韵律感十足的蛇形线条,构成了人人可及的标志性形态学。这些图形符号犹如无形建筑师的平面图,是对心理空间的地形测绘,每个人可在其中投射自己的空间体验。

创造性的忧郁与形态的炼金术

Damisch的作品还与深厚的文学传统对话,那种探索心境与世界形式之间秘密对应关系的传统。他的”缠结”和”蜷曲”不可避免地让人联想到W.G. Sebald的世界,那位作家能够将忧郁转化为创造力。正如《土星之环》的作者所示,自然形态的凝视在Damisch那里成为关于时间、记忆与变化的冥想起点。

这种忧郁的维度并非悲观,而是在面对主宰生命的破坏与再生循环时的独特清醒。当Damisch观察”蠕虫和蛇,环形和藤蔓,溪流和蜿蜒河流,海岸线和岸边,小溪和蛀洞,昆虫在树皮上的啃食痕迹以及水的侵蚀”时,他在实践Sebald所称的”破坏的自然科学”这一积极忧郁形式。

他的富有诗意的标题见证了这种特殊的文学敏感。”Weltwegköpflerdurcheinander”、”Köpflerflämmler am Wetlbogen”、”Köpflersteher Weltaffäre”这些词似乎是复合的德语词汇,却是艺术家完全虚构且故意荒诞的。此类新词展现了一位以诗人思考的艺术家,对于他而言,形式的命名参与了形式本身的创造。这种绘画中的语言学方法使人想起Paul Celan关于图像与语言间对应关系的研究。

Damisch的忧郁将自然主义观察转变为宇宙视野。他带触手的单细胞生物、晶体结构、银河能量集中体,显示出在微观中感知统治整个宇宙规律的能力。这种既忧郁又科学的视角让人联想到歌德的《亲和力》,在该作品中,自然现象的观察揭示了掌控人类激情的秘密法则。

从1990年代起,他作品中从绘画性转向文本性的变化,完美地体现了这种文学维度。Damisch构建了一个拥有自身概念词汇的绘画宇宙,其中”Welten”、”Steher”、”Flämmler”和”Wege”成为个人神话中的人物。这种与塑料艺术创作并行的语言创造,展示了一种全方位的艺术方法,绘画与文学相互滋养。

他的拼贴作品,将报纸剪辑和木刻版画融入绘画表面,再覆盖以油画,令人联想到作家们钟爱的多层次构图技法。正如Sebald所示,过去从现在的表面浮现,创造出时间透明效应,赋予作品深沉的忧郁感。

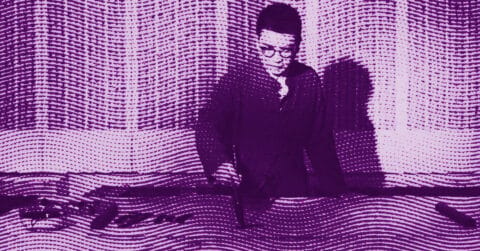

这种创造性的忧郁在他的青铜雕塑中得到了最完美的表达,Otto Breicha称之为”整个世界的带刺模型”[2]。这些化石化的生物似乎承载着大地的地质记忆,证明了他那种独具文学特质的能力,能在当下感知漫长时光的痕迹。

教学作为一种艺术行为

作为维也纳美术学院的教授,Damisch任教二十余年,革新了艺术教育方法。他的教学并非培养”迷你Damisch”,而是激发每个学生内心那株”艺术小苗”。这种教育理念本身即是一件艺术品,是Joseph Beuys所理解的社会雕塑。

Damisch认为教学是一个相互转化的过程。教学不是传授既定知识,而是创造共同发现的条件。他的学生们一致见证了他独特的能力,能创造一种”艺术无所不能却无所必需”的学习氛围。他喜欢重复这句话,完美总结了他的教学哲学:提供完全自由的框架,同时保持最高的要求。

这一方法源自他在Arnulf Rainer和Max Melcher指导下的自身训练,也源自他作为朋克乐队”Molto Brutto”成员的音乐经历。Damisch明白艺术学习不在于掌握技巧,而在于发展个人语言的能力。他的方法是陪伴每个学生追求真实性,绝不强加自己的美学。

他的前学生回忆指出,他能根据不同个性调整教学方式。有些学生需要鼓励,有些则需要更严厉的质询。Damisch精通差异化教学的微妙艺术,懂得何时”安慰”、何时”踢屁股”,正如一位学生所说。

他的机构参与也体现了对艺术广义理解。作为委员会主席、参议院成员、研究所负责人,Damisch视这些行政职责非负担,而是其艺术工作的自然延伸。这是为了创造制度环境,使艺术得以繁荣。

活生生的遗产

Damisch离世近十年,他的作品仍超越专业圈层持续发光。他对宏观与微观宇宙对应关系的研究,特别回应了当代我们对生态学与生命科学的关切。他那”整个世界的带刺模型”为我们在”人类世”时代思考人与自然的关系提供了理解钥匙。

他的教学影响力可以从他以前学生的多样化发展轨迹中体现出来,这些学生如今活跃在各个不同的艺术领域。这种创造性的分散证明了他教学方法的正确性:培养能够发展自己语言的艺术家,而不是模仿者。

他在材料塑造、变形和转化方面的研究也预示着当前关于人工智能和生物技术的讨论。通过探索有机与无机、自然与人工之间的边界,Damisch 开辟了当代艺术刚刚开始探索的道路。

他塑造语言的普遍性解释了他日益增长的国际声誉。他在中国、冰岛、捷克共和国的展览证明了他能够使用超越文化边界的视觉语言。他的”气态生物”和”世界之间的连接器”为思考全球化和跨文化交流提供了视觉隐喻。

Damisch 留给我们的作品如同”投入意识之海的渔网”。在当代艺术有时迷失于纯粹概念化或视觉震撼之时,他的榜样提醒我们绘画仍能提供无可替代的感官体验。他的画作持续邀请那种他所期望的”自我作为感知者的舞动感知”。

真正的艺术能够超越其创作者继续产生意义。Gunter Damisch 的作品恰好符合这一标准。它为我们提供了视觉与概念工具,以把握当代世界的复杂性, , 这种在地方与全球、个体与集体、人类与非人类之间持续存在的紧张关系,是我们时代的特征。

- 安藤忠雄,《空之建筑》,Éditions du Moniteur出版社,2000年。

- Otto Breicha,引自《Gunter Damisch. Weltwegschlingen》,霍恩艾姆斯/维也纳,2009年。