请认真听我说,你们这群自命不凡的人:如果你们还在菲律宾当代艺术中寻找那种迎合西方画廊的亚洲画家常有的后殖民自我满足,那就请绕道而行。1984年出生于马拉邦市的赵吉尔·克鲁斯,既不会为你们提供异域怀旧的安慰,也不会给你们带来可预测的叛逆的轻松感。这位在远东大学受训、马努埃尔·奥坎波门下学习的画家,通过一种值得认真思考的偶像破坏实践,确立了自己作为同代人中最具影响力艺术家之一的地位。

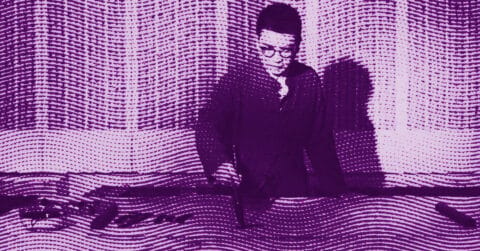

克鲁斯的实践本质上是用厚厚的油画颜料层直接从管中挤出或通过裱花袋涂抹,覆盖弗拉芒大师作品的复制品、文艺复兴风格的肖像画。结果是纹理复杂、色彩斑斓的表面,几乎完全抹去了原始图像。这种技术有些人可能会迅速归为破坏行为,然而实际上它展现了艺术家对历史在当代艺术创作中分量的敏锐认识。克鲁斯并非为无序破坏而破坏;他构建了一种视觉话语,表达了尽管无法逃脱西方正典,但必须在其中加入自我声音的必要性。

要理解克鲁斯动作的紧迫性,必须回溯菲律宾的殖民历史以及胡安·卢纳这位导师式人物。这位19世纪末在欧洲接受训练的菲律宾画家,体现了被殖民艺术家的矛盾:虽然被欧洲机构认可,在巴黎艺术沙龙获奖,但卢纳仍受制于非其本身的表现体系。他的画作《巴黎生活》(1892),现藏于菲律宾国家博物馆,完美地展示了这种矛盾 [1]。作品中,三位菲律宾男子, , 卢纳本人、何塞·黎刹与阿里斯顿·鲍蒂斯塔·林, , 共同观望巴黎咖啡馆中的一名艺伎。这三位知识分子是菲律宾独立宣传运动的重要人物,他们身着欧洲服饰,采纳帝国都城的视觉符号。画面中央的女子,常被解读为菲律宾”祖国母亲”的隐喻,保持被动状态,成为男性与殖民视线的对象。

这幅画凝聚了所有来自曾被殖民的土地的艺术家的两难困境:当创造的工具本身, , 油画、透视法、绘画体裁, , 都属于殖民者时,如何创作?如何用一种既非为你也非由你设计的语言表达自己?卢娜选择了辉煌的同化,精通欧洲学术技巧,甚至超越了许多欧洲同时代艺术家。但这成功依然是模糊的,因为它意味着接受殖民者的审美标准。克鲁兹(Jigger Cruz),在卢娜百年之后,提出了一种截然不同的回应。通过覆盖原有的学术绘画层,遮盖经典的面孔和风景,用纯色飞溅掩盖,他拒绝了这份债务。他不试图证明菲律宾人能像欧洲人那样画画;他断言连这个问题本身都不需被提出。

克鲁兹的行为可以称为绘画的”侵略性考古学”。他的每一幅画都保留着原始图像的痕迹,有时通过透明可见,有时完全掩埋。这种绘画的地层结构像是菲律宾殖民历史的隐喻:西方参考依然存在,不可回避,但不再决定作品的最终意义。克鲁兹叠加的艳丽色彩,刺眼的粉色、酸绿色和剧毒黄色,创造出一个不再等待中心认同的新视觉叙事。这不是重置,而是暴力的、坦然的且充满喜悦的重写。

艺术家本人也承认作品中隐含的政治维度。当被问及他的创作实践时,他表示:”我只是试图拿这些开个玩笑,连接艺术史,同时创造一个新的舞台和新的视角,从另一个角度观察它们”[2]。这”玩笑”不容忽视。它揭示了一种颠覆策略,借助幽默和讽刺,而非纯理论话语。克鲁兹拒绝将自己置于历史的受害者位置;他成为了历史的趣味操控者,将过去的负担转化为可塑的材料。

现在我们应讨论克鲁兹作品所启示的第二个思考轴心:创造性毁灭的哲学问题。这里不可避免地想到弗里德里希·尼采及其《道德系谱学》中的那句闪耀的警句:”欲建一庙,必先破一庙”[3]。这句话完美总结了克鲁兹创作中的逻辑。这位德国哲学家所指并非简单的虚无的偶像破坏,而是一种本体论必需:所有真正的创造都需预先摧毁旧的价值。建构不是在虚无之上,而是建立在废墟上。

克鲁兹字面意义上应用了这一原则于绘画。他的画作并非从无中生有的纯粹抽象,而是激烈的见证,旧有同时被抹去和保留。这种存在与缺席、毁灭与建构之间的张力,赋予他的作品概念上的厚度,使其区别于可能被草率归类的美国抽象表现主义。在杰克逊·波洛克或威廉·德库宁试图解放绘画脱离一切外部参照的地方,克鲁兹则刻意保持表面之下的参照。西方艺术史依然可见,但如同幽灵、如同必须不断驱遣的幽魂,才能继续前进。

这件作品的尼采维度超越了毁灭的简单隐喻。它触及了价值本身的问题。一幅画的价值是什么?它的技术娴熟?它忠实再现现实的能力?它在公认传统中的地位?克鲁兹一口否定了这些标准。当他覆盖那些弗兰德斯大师的复制品时,这些画作本身因为是复制品而失去了所有原创性,他直接质问了构成西方艺术市场基础的真实性概念。一幅覆盖了手势绘画的复制品,会不会比复制品本身更真实?克鲁兹的破坏性举动,其价值是否超过了复制者的技巧?

这些问题不仅仅是智力游戏。它们触及了在后殖民语境中作为艺术家的意义。菲律宾当代艺术家无法假装忽视其国家的殖民历史,也无法声称自己在文化真空中创作。但他也不能因此而被这段历史所束缚。克鲁兹的解决方案是完全承担他行为的暴力性质:是的,他在毁灭;是的,他在覆盖;是的,他在抹去。但恰恰因为他有意识且有条理地进行毁灭,他创造了真正新颖的条件。

他近期的艺术实践发展证实了这种解读。在2024年菲律宾艺术博览会上,克鲁兹展出了大大简化的作品。更少的层次,更少的颜色,简化的几何形状。这位艺术家解释说:”我已经超越了那些。我不需要取悦任何人……年轻时必须傲慢。但经历那个阶段、那个成长过程也是正确的”[4]。这段话展现了一种艺术成熟,既不放弃激进性,反而将其转移。克鲁兹没有放弃他解构的项目;他现在以更节制的方式完成它,矛盾的是,这反而增强了作品的力度。

克鲁兹的颜色运用尤为有趣。作为色弱者,他感知色调与大多数观众不同。这种生理特性成为了一种战略优势:摆脱了色彩规则的束缚,他可以并置那些”正常”视角者会认为不协调的颜色。他那些无法区分的绿色和紫色,制造了出乎意料的视觉张力。这种无能力转化为能力,将原本的缺陷变成了风格标志。克鲁兹再一次将污名转变为创造力。

还必须提及他方法中近乎崇拜的物质维度。克鲁兹不只是绘画;他雕塑绘画,创造出厚重的浮雕,溢出画框,侵占画框边条,使画作成为三维物体。这种对绘画粗犷物质性的强调, , 其质感、重量和实物存在感, , 与当代艺术日益去物质化形成了强烈对比。在数字艺术和NFT声称让油画画布过时的时代,克鲁兹重新确认了绘画材料的感官性。他的作品有气味、有分量、有厚重感。它们抵抗照片复制,要求直面对峙的身体体验。

克鲁兹的轨迹,从一个雄心勃勃的年轻画家到寻求简单与诚实的家庭父亲,也隐含了一种对受折磨艺术家神话的批判。艺术市场常常高估痛苦、焦虑和悲剧的价值。而克鲁兹如今主张一种轻松和重新找到的纯真。观察他的女儿画圆圈和三角形,让他意识到创造可以是愉快的、自发的,摆脱理论的重负。这种演变并不意味着放弃他作品的批判维度,而是一种转变:批判不再通过堆叠示范性的颜料层实现,而是通过精准的极简动作呈现。

吉格·克鲁兹(Jigger Cruz)的作品迫使我们重新思考全球化当代艺术中中心与边缘的关系。他既拒绝自我满足的异国情调,也抗拒对西方模式的简单模仿。他的解决方案是覆盖、抹去并重建,这既不是和谐的综合,也不是彻底的排斥,而是一种转化行为,在这里殖民历史变成了建设的材料,而非使人瘫痪的负担。西方艺术史的殿堂在他的画布上被摧毁,但它们的废墟却构成了新建筑的基础。这种破坏与创造的辩证法使克鲁兹处于关于文化身份、后殖民性和艺术自主性的当代讨论的核心。他的作品证明,艺术家可以深深扎根于本国背景,同时使用通用语言,可以承担殖民遗产而不被其束缚,可以用系统的方法破坏,以更自由地建造。在一个充斥着去殖民话语的时代,克鲁兹提供了一个塑形、物质且无可争议的有效回应:反复覆盖画面,直至原始图像变得难以辨认,直至最终浮现出某种不可简化的新意。

- 胡安·卢纳,《巴黎生活》,亦称《咖啡馆内景》,1892年,油画,菲律宾马尼拉国家美术馆。

- 吉格·克鲁兹,载《静谧午餐杂志》,2018年。

- 弗里德里希·尼采,《道德的谱系》,1887年。

- 吉格·克鲁兹,载《泰国国民报》,2024年。