Ascoltatemi bene, banda di snob, Marc Quinn (nato nel 1964) è senza dubbio l’artista britannico che ha messo più a dura prova le nostre certezze sul corpo umano dagli anni ’90. Ecco un tipo che non esita a farsi estrarre quasi 5 litri di sangue ogni cinque anni per creare il suo autoritratto congelato “Self”, una testa scolpita mantenuta in vita artificiale a -18°C tramite un sofisticato sistema di refrigerazione. Una metafora brutale e senza concessioni della nostra fragilità esistenziale che ci rimanda direttamente alle riflessioni di Martin Heidegger sull’essere-per-la-morte. Quinn ci pone davanti alla nostra finitezza con una freddezza clinica che non ha eguali se non quella necessaria per conservare il suo sangue.

La vita e la morte si intrecciano costantemente nella sua opera, come due facce della stessa medaglia che non smette mai di far girare davanti ai nostri occhi. Il suo lavoro rivela un’ossessione quasi morbosa per la conservazione del vivente, come dimostra la sua installazione monumentale “Garden” (2000) alla Fondazione Prada di Milano: migliaia di fiori congelati per l’eternità nel silicone a -20°C. Una natura morta nel senso più letterale del termine, che ci riporta al pensiero di Schopenhauer sulla vanità di ogni cosa e l’illusione della permanenza. Questi fiori sono allo stesso tempo morti e immortali, conservati artificialmente in uno stato di perfezione che sfida il tempo ma che resta dipendente da una fonte elettrica. Quinn gioca così costantemente con le nostre contraddizioni, prendendo in giro il nostro desiderio di eternità mentre sottolinea la nostra dipendenza dalla tecnologia.

Questa dualità tra vita e morte si ritrova anche nella sua serie di ritratti ADN, in particolare quello di Sir John Sulston, premio Nobel, creato a partire dal suo materiale genetico coltivato in un gel di agar. L’opera incarna perfettamente la tensione tra l’unicità individuale codificata nel nostro DNA e l’universalità della nostra condizione biologica. È un autoritratto paradossale che non mostra nulla dell’aspetto fisico del soggetto pur contenendo letteralmente le istruzioni per ricrearlo interamente.

Ma è forse nella sua serie di sculture in marmo bianco di persone disabili che Quinn raggiunge l’apice della sua riflessione sul corpo e sulla bellezza. La sua statua monumentale di Alison Lapper incinta, esposta sul quarto piedistallo di Trafalgar Square tra il 2005 e il 2007, ha rappresentato un vero e proprio shock nel panorama londinese. Ponendo una donna nata senza braccia di fronte alla colonna dell’ammiraglio Nelson, anch’egli amputato di un braccio, Quinn rovescia magistralmente i codici della statuaria classica e i nostri pregiudizi sulla disabilità. Si iscrive qui nella scia delle riflessioni di Michel Foucault sul rapporto tra potere e norme corporee, mettendo frontalmente in discussione ciò che la nostra società considera “normale” o “anormale”.

Questa serie, intitolata “The Complete Marbles”, comprende diverse sculture di persone nate con parti del corpo mancanti o amputate. Utilizzando il marmo bianco di Carrara, materiale nobile per eccellenza della scultura classica, Quinn eleva questi corpi “incompleti” al rango di icone. Costringe lo spettatore a confrontarsi con i propri pregiudizi sulla bellezza e la perfezione fisica. Queste opere non sono celebrazioni della diversità, ma affermazioni della dignità umana in tutte le sue manifestazioni.

La provocazione in Quinn non è mai gratuita, serve sempre uno scopo filosofico più profondo sul nostro rapporto con il corpo e l’identità. Prendete la sua serie di sculture in oro di Kate Moss in posizioni di yoga impossibili: dietro l’apparente celebrazione di un’icona pop si nasconde una critica feroce alla nostra società dello spettacolo e ai suoi nuovi totem. Quinn trasforma il corpo della modella in una sorta di idolo contemporaneo, unendosi alle analisi di Guy Debord sulla mercificazione dei corpi e la tirannia delle immagini. “Siren” (2008), la sua scultura in oro 18 carati di Kate Moss, è una Venere moderna che interroga i nostri nuovi culti e i nostri nuovi valori.

Il suo lavoro sui transessuali e sulle modifiche corporee estreme spinge ancora più avanti questa riflessione sull’identità fluida. Attraverso le sue sculture iperrealiste di Buck Angel e Allanah Starr, Quinn interroga i limiti tra maschile e femminile, naturale e artificiale. Non giudica, espone con una precisione clinica che ricorda le tavole anatomiche del Rinascimento. Ma là dove gli artisti del Rinascimento cercavano di comprendere il funzionamento del corpo umano, Quinn interroga cosa significhi essere umani nell’era della chirurgia plastica e degli ormoni sintetici.

Questa esplorazione delle trasformazioni corporee culmina nella sua serie di sculture di persone che hanno radicalmente modificato il loro aspetto, come “Cat Man” Dennis Avner, che si è fatto trasformare chirurgicamente per assomigliare a un felino. Quinn documenta queste metamorfosi volontarie con la stessa oggettività che applica ai suoi altri soggetti, costringendoci a riflettere sui limiti dell’identità personale e dell’autonomia corporea. Queste opere pongono la vertiginosa domanda: quanto possiamo spingerci nella modifica del nostro corpo restando noi stessi?

L’artista non si tira indietro per metterci a disagio, come con i suoi dipinti di carne cruda della serie “Flesh Paintings”. Queste nature morte sanguinolente evocano gli scorticati di Rembrandt ma anche le carcasse di Francis Bacon, creando un dialogo affascinante tra tradizione pittorica e arte contemporanea. Quinn ci forza a guardare in faccia ciò che solitamente preferiamo ignorare: la materialità cruda della nostra esistenza, la nostra natura profondamente carnale.

La carne, sia essa umana o animale, è onnipresente nella sua opera. In “The Way of the Flesh” (2013), affianca il corpo nudo di una donna incinta con pezzi di carne cruda, creando una tensione visiva disturbante tra la vita in gestazione e la morte della carne. Quest’opera monumentale di oltre 5 metri di lunghezza ci confronta con la nostra ambivalenza nei confronti del consumo di carne e della nostra condizione di esseri carnali.

La sua esplorazione dei limiti del corpo umano assume un carattere particolarmente radicale con le sue sculture di embrioni giganti in marmo della serie “Evolution”. Ingrandendo smisuratamente queste forme di vita appena abbozzate, Quinn crea un effetto di straniamento che ci fa vedere diversamente il miracolo della vita. Qui si unisce alle riflessioni di Peter Sloterdijk sull’antropotecnica e il divenire umano nell’era delle manipolazioni genetiche. Questi embrioni monumentali sono come sfingi moderne che ci interrogano sul nostro futuro come specie.

Quinn è anche un cronista implacabile della nostra epoca, come dimostra la sua serie “History Paintings” iniziata nel 2009. Questi dipinti e arazzi monumentali che riproducono foto di attualità, sommosse, manifestazioni, catastrofi, trasformano il flusso mediatico in affreschi contemporanei. L’artista si iscrive qui in una tradizione che risale ai grandi dipinti storici, ma adottando il punto di vista disilluso di Walter Benjamin sulla storia come accumulo di rovine.

Questa dimensione politica del suo lavoro si è accentuata ancora negli ultimi anni. Il suo progetto “Our Blood” (2019), che implica la raccolta di sangue da migliaia di donatori, di cui metà sono rifugiati, testimonia il suo crescente impegno nelle questioni sociali. Mescolando letteralmente il sangue di rifugiati e non rifugiati, Quinn crea una potente metafora della nostra umanità comune.

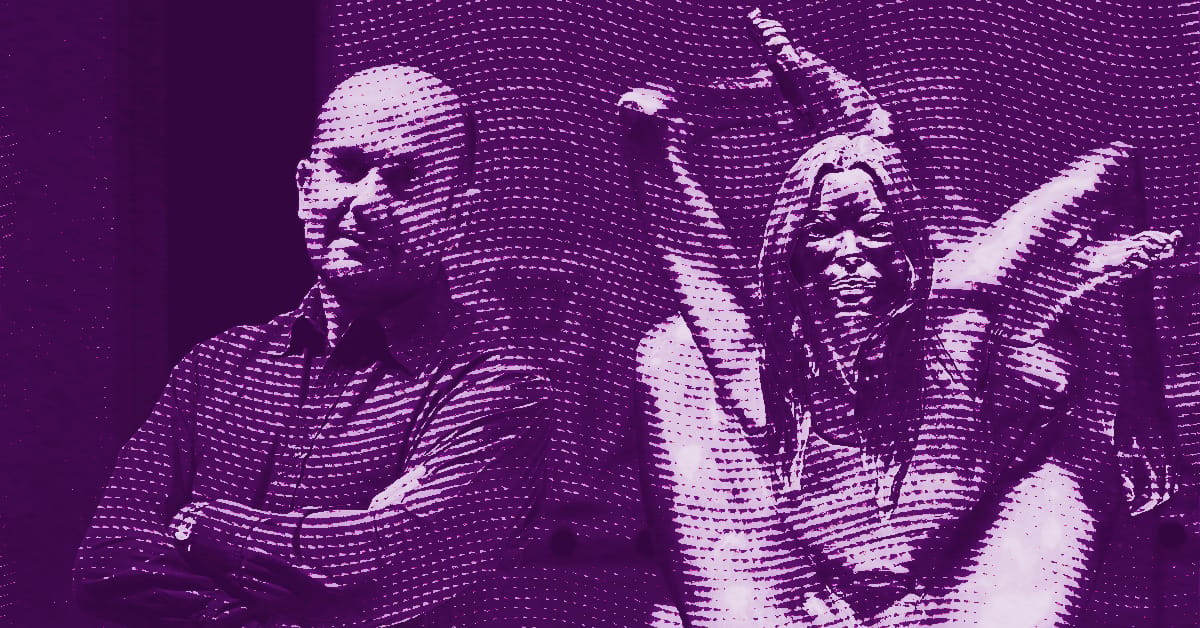

Il suo ultimo progetto in ordine di tempo, “A Surge of Power (Jen Reid)”, installato furtivamente sul basamento della statua abbattuta di Edward Colston a Bristol nel 2020, dimostra la sua capacità di intervenire nel dibattito pubblico in modo incisivo. Sostituendo la statua di un mercante di schiavi con quella di una militante di Black Lives Matter, Quinn non si limita a commentare l’attualità, ma partecipa attivamente alla riscrittura della storia e dei suoi simboli.

Più di recente, la sua mostra “Light into Life” nei giardini botanici di Kew (2024) segna una nuova svolta nella sua pratica. Le sue sculture monumentali in acciaio lucido che riflettono la natura circostante creano un dialogo affascinante tra artificiale e naturale. Questa serie, ispirata da piante medicinali, esplora il nostro rapporto complesso con la natura, tra sfruttamento e conservazione, distruzione e rigenerazione.

Quinn trasforma questioni filosofiche complesse in opere visivamente impressionanti che ci interpella direttamente. Che lavori con sangue, marmo o fiori congelati, riesce sempre a creare immagini che rimangono impresse nella nostra memoria sollevando al contempo domande fondamentali sulla nostra condizione. La sua arte è come uno specchio deformante che ci restituisce un’immagine allo stesso tempo familiare e stranamente inquietante di noi stessi.

Questa capacità di coniugare provocazione visiva e profondità concettuale rende Quinn un artista unico nel panorama contemporaneo. Le sue opere non si limitano a scioccare, ma ci costringono a riflettere su questioni essenziali: che cos’è l’identità nell’era della modificazione corporea? Qual è lo status del corpo in una società tecnologica? Come rappresentare la differenza senza cadere nello sguardo voyeuristico o nella compiacenza?

Marc Quinn appare come uno degli artisti più importanti della sua generazione, proprio perché non cerca di piacerci ma di farci riflettere. In un mondo dell’arte contemporanea spesso più preoccupato delle quotazioni degli artisti che del senso, il suo approccio mantiene una radicalità e una pertinenza rare. Ci ricorda che l’arte non è lì per decorare le nostre pareti, ma per confrontarci con ciò che siamo, in tutta la nostra bellezza e la nostra mostruosità.

Per gli snob che ancora pensano che l’arte contemporanea sia solo una grande farsa, direi che Quinn rappresenta esattamente il contrario: un artista che usa tutti i mezzi a sua disposizione per interrogare le grandi questioni del nostro tempo. Le sue opere non sono gadget destinati a stupire la galleria, ma macchine da pensiero che continuano a lavorare su di noi molto tempo dopo averle viste. In un mondo che sembra aver perso i suoi punti di riferimento, il suo lavoro ci offre non risposte già pronte ma domande essenziali su cosa significhi essere umani nel XXI secolo.