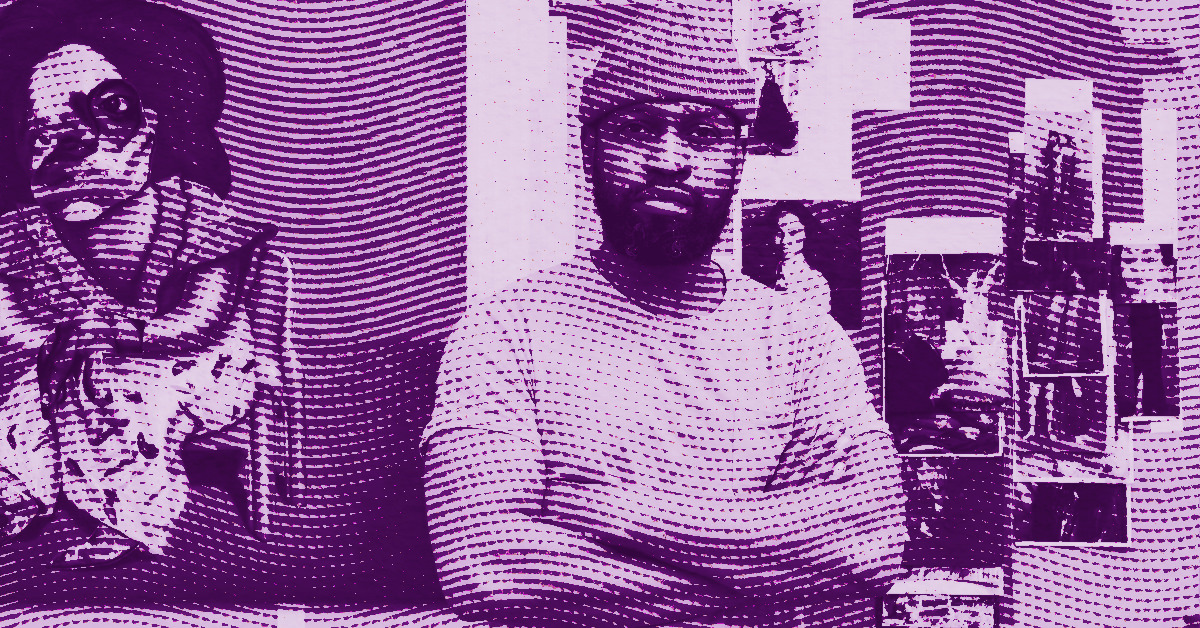

Ascoltatemi bene, banda di snob : Nathaniel Mary Quinn non è solo un pittore che frantuma volti, è un architetto dell’anima umana che erige le sue cattedrali sulle rovine delle nostre certezze visive. Da oltre un decennio, questo artista di Brooklyn nato nel 1977 nei progetti Robert Taylor di Chicago sconvolge la nostra concezione del ritratto contemporaneo con una virtuosità che confonde tanto quanto seduce. Le sue opere, vere sinfonie di carbone, olio e pastello, ci confrontano con una verità scomoda: non siamo gli esseri coerenti che pretendiamo di essere, ma composizioni precarie di memorie, traumi e aspirazioni.

L’opera di Quinn fiorisce in questa tensione feconda tra distruzione e ricostruzione, tra l’eredità del cubismo sintetico e una sensibilità profondamente contemporanea. I suoi ritratti compositi, che si potrebbero erroneamente scambiare per collage, sono interamente dipinti a mano secondo una tecnica che si avvicina all’alchimia visiva. L’artista attinge i suoi frammenti da riviste di moda, fotografie di famiglia e immagini trovate su internet, per ricomporli in volti che sembrano emergere dalle profondità dell’inconscio collettivo.

Questa estetica della frammentazione non nasce dal caso, ma da una biografia segnata dall’abbandono e dalla perdita. Quando Quinn, allora quindicenne, scopre l’appartamento familiare vuoto al rientro dalle vacanze del Ringraziamento, dopo la morte della madre Mary, fa l’esperienza brutale della discontinuità esistenziale. Questa rottura fondativa oggi irrora la sua arte di una melanconia produttiva, trasformando il trauma personale in un linguaggio pittorico universale.

L’architettura della memoria

L’approccio di Quinn rivela affinità profonde con le preoccupazioni architettoniche contemporanee, specialmente quelle che interrogano il rapporto tra spazio, memoria e identità. Come l’architetto Peter Eisenman nei suoi progetti decostruttivisti, Quinn mette in discussione l’idea di una struttura stabile e unificata [1]. I suoi volti frantumati evocano gli spazi frammentati di Eisenman, dove la geometria euclidea cede il passo a una logica più complessa, quella della sovrapposizione temporale e della molteplicità prospettica.

Questa analogia architettonica si arricchisce quando si considera il modo in cui Quinn costruisce letteralmente le sue composizioni. L’artista procede per accumulo di strati, ogni frammento dipinto costituisce un elemento architettonico dell’identità ricostituita. Gli occhi, il naso, le bocche e altri elementi fisionomici funzionano come moduli prefabbricati che egli assembla secondo una logica che va oltre la semplice somiglianza fotografica. Questo approccio modulare ricorda le teorie dell’architetto giapponese Kisho Kurokawa sul metabolismo architettonico, dove gli edifici sono concepiti come organismi evolutivi capaci di integrare nuovi elementi senza perdere la loro coerenza complessiva.

La temporalità gioca un ruolo centrale in questa architettura della memoria. Quinn non rappresenta i suoi soggetti in un momento specifico, ma li cattura nella loro densità temporale, accumulazione di tutti gli istanti che li hanno costruiti. Questo approccio stratificato evoca le testimonianze urbane dove si leggono le tracce delle civiltà successive. I suoi ritratti diventano così siti archeologici dell’identità, dove ogni frammento dipinto rivela uno strato diverso dell’esistenza del soggetto.

L’uso del colore partecipa anch’esso a questa logica architettonica. Quinn impiega tonalità smorzate, marroni, ocra e rosa sbiaditi, che evocano i materiali di costruzione grezzi: cemento, terracotta, metallo ossidato. Queste scelte cromatiche ancorano le sue opere in una materialità che va oltre la pura rappresentazione per raggiungere una dimensione scultorea. I volti sembrano costruiti piuttosto che dipinti, edificati pietra su pietra come monumenti alla complessità umana.

Questa dimensione architettonica trova il suo apogeo nelle opere di grande formato come “Apple of Her Eye” (2019), dove il volto maschile si dispiega come una facciata monumentale. La composizione gioca sulle scale, alcuni elementi sovradimensionati creano effetti di prospettiva impossibili che disorientano lo spettatore. Questa manipolazione della scala, caratteristica dell’architettura contemporanea, trasforma l’atto di guardare in un’esperienza spaziale immersiva.

L’influenza dell’architettura decostruttivista si manifesta anche nel modo in cui Quinn tratta gli spazi negativi delle sue composizioni. Lontano dall’essere semplici sfondi, queste zone partecipano attivamente alla costruzione del significato, creando pause che permettono ai frammenti dipinti di risuonare tra loro. Questa attenzione al vuoto richiama le preoccupazioni di architetti come Tadao Ando, per il quale lo spazio non costruito è importante quanto lo spazio costruito.

La serie “SCENES” (2022) spinge questa logica architettonica verso nuovi territori integrando riferimenti all’iconografia cinematografica. I personaggi di film e serie TV diventano gli abitanti di queste architetture psichiche, occupando lo spazio pittorico come figure in un décor. Questa dimensione teatrale rafforza l’analogia con l’architettura, l’opera diventando un luogo di rappresentazione dove si giocano i drammi dell’identità contemporanea.

L’opera dell’interiorità psichica

Se l’architettura fornisce a Quinn il suo vocabolario formale, è verso l’arte lirica che bisogna rivolgersi per comprendere la dimensione emozionale della sua opera. I suoi ritratti funzionano come arie visive dove ogni frammento dipinto costituisce una nota in una partitura complessa dedicata all’esplorazione dell’interiorità umana. Questo approccio operistico non è una metafora, ma una vera corrispondenza strutturale tra la costruzione musicale e quella pittorica.

L’opera, arte della sintesi per eccellenza, combina musica, teatro, poesia e arti visive per creare un’esperienza totale. Quinn opera una sintesi simile fondendo nei suoi ritratti elementi provenienti da registri visivi eterogenei: fotografia di moda, immagini popolari, ricordi familiari, riferimenti artistici. Questa costante ibridazione crea una polifonia visiva che evoca i cori complessi delle grandi opere romantiche.

La drammaturgia di Wagner trova un’eco particolare nell’opera di Quinn. Come Wagner costruiva le sue opere attorno a leitmotiv musicali che si trasformano e si combinano lungo tutta l’opera, Quinn sviluppa motivi visivi ricorrenti, le labbra carnose, gli occhi spostati e i nasi frammentati, che costituiscono la sua firma estetica. Questi elementi funzionano come leitmotiv pittorici che permettono di leggere la sua opera come un ciclo unificato dedicato all’esplorazione della condizione umana.

L’intensità emotiva delle opere di Verdi irriga anche l’arte di Quinn. I suoi ritratti catturano i loro soggetti in momenti di massima tensione psicologica, come i personaggi di Verdi colti al climax della loro aria. “That Moment with Mr. Laws” (2019) illustra perfettamente questa estetica dell’intensità: il volto maschile, dai colori crudi e con contusioni brillanti, sembra preso in un urlo muto che evoca le grandi voci drammatiche dell’opera italiana.

Questa dimensione vocale dell’opera trova la sua traduzione plastica nel trattamento espressionista delle bocche. Quinn accorda una particolare attenzione a questo elemento del volto, spesso sovradimensionato e colorato di rossi vivi che evocano l’interno carnoso della gola. Queste bocche non si limitano a suggerire la parola: incarnano la voce nella sua materialità fisica, trasformando il ritratto in una partitura visiva dove risuona l’eco di canti inudibili.

L’influenza dell’opera barocca, con la sua retorica dell’affetto, si manifesta nella codificazione emotiva delle espressioni. Ogni ritratto sembra corrispondere a uno stato passionale preciso: malinconia, rabbia, estasi, disperazione. Questo approccio sistematico alle emozioni ricorda la dottrina delle affezioni che guidava i compositori barocchi, cercando di suscitare nello spettatore stati psicologici specifici tramite mezzi tecnici controllati.

La temporalità operistica struttura anche la percezione delle opere di Quinn. I suoi ritratti non si svelano istantaneamente ma richiedono una durata di contemplazione paragonabile all’ascolto di un’aria d’opera. Lo sguardo dello spettatore percorre la composizione secondo un ritmo imposto dall’artista, scoprendo progressivamente i dettagli che arricchiscono la comprensione dell’insieme. Questa temporalità estesa trasforma l’atto di guardare in un’esperienza quasi musicale.

Le opere recenti ispirate al romanzo di Alice Walker “The Third Life of Grange Copeland” rafforzano questa dimensione narrativa caratteristica dell’opera. Quinn non si limita più a dipingere volti isolati ma sviluppa veri cicli pittorici che raccontano storie, esplorano destini, rivelano evoluzioni psicologiche. Questo approccio seriale evoca le tetralogie di Wagner o le trilogie di Puccini, in cui ogni opera partecipa a un insieme narrativo più vasto.

L’arte vocale contemporanea, con le sue esplorazioni dei limiti della voce umana, trova anch’essa il suo eco nelle sperimentazioni formali di Quinn. Le sue ultime opere, che lui definisce “pittura-disegno”, spingono ai confini tradizionali tra pittura e disegno proprio come i compositori contemporanei esplorano territori inediti dell’espressione vocale. Questa ricerca permanente di nuovi mezzi espressivi avvicina Quinn ai creatori lirici più audaci della nostra epoca.

Trasformare i materiali di base

L’opera di Quinn non si limita a frammentare e ricomporre: essa opera una vera trasformazione dei suoi materiali sorgente. Questa dimensione metamorfica costituisce forse l’aspetto più straordinario della sua arte, quello che gli permette di superare la semplice citazione postmoderna per raggiungere una autentica creazione di senso.

Il processo creativo dell’artista evoca le operazioni alchemiche tradizionali. La prima fase, quella della “nigredo” o opera al nero, corrisponde alla raccolta e alla decomposizione delle immagini di origine. Quinn accumula nel suo atelier migliaia di riferimenti visivi che ritaglia, classifica, osserva fino all’ossessione. Questa fase di dissoluzione analitica richiama la calcinazione alchemica in cui la materia prima viene ridotta ai suoi componenti elementari.

La fase di “albedo” o opera al bianco corrisponde al momento dell’ispirazione pura, quando Quinn riceve le sue “visioni”, queste immagini mentali complete che guidano la realizzazione di ogni opera. L’artista descrive questo fenomeno come una rivelazione improvvisa, paragonabile alle illuminazioni mistiche che punteggiano la letteratura alchemica. Questa dimensione visionaria ancorà la sua arte a una tradizione spirituale che trascende le considerazioni puramente estetiche.

L’opera al rosso, “rubedo”, corrisponde alla realizzazione propria e propria, momento in cui i frammenti disparati si trasformano in organismo vivente. È durante questa fase che avviene la vera alchimia, la trasmutazione dei materiali vilipesi, immagini pubblicitarie e fotografie banali, in oro pittorico. Questa trasformazione non rientra nella semplice abilità tecnica ma in una capacità quasi mistica di infondere vita nella materia inerte.

La tecnica mista utilizzata da Quinn, carbone, olio, pastello e gouache, evoca le pratiche alchemiche tradizionali che combinavano sostanze minerali, vegetali e animali secondo proporzioni segrete. Ogni materiale apporta le sue proprietà specifiche: la profondità carboniosa del carboncino, la fluidità della gouache, la sensualità del pastello, la permanenza dell’olio. Questa molteplicità dei mezzi trasforma ogni opera in laboratorio sperimentale dove si testano nuove formule espressive.

L’attenzione rivolta al processo di creazione rivela altre corrispondenze alchemiche. Quinn lavora senza schizzi preparatori, affidandosi completamente all’intuizione e alla rivelazione progressiva dell’immagine. Questo metodo evoca le pratiche divinatorie degli alchimisti che leggevano nella trasformazione della materia i segni del destino e della conoscenza superiore.

La nozione di “Solve et Coagula” (sciogliere e coagulare), massima fondamentale dell’alchimia, trova un’illustrazione perfetta nell’arte di Quinn. I suoi volti sembrano perennemente presi tra dissoluzione e cristallizzazione, i loro contorni instabili suggerendo uno stato di trasformazione permanente. Questa estetica dell’intermezzo conferisce ai ritratti una qualità ipnotica che affascina quanto inquieta.

La poetica del composito

Al di là delle sue dimensioni architettonica e operatica, l’opera di Quinn sviluppa una vera e propria poetica del composito che interroga le nostre concezioni tradizionali di identità e rappresentazione. Questo approccio frammentario non è un semplice effetto di stile ma una visione del mondo profondamente contemporanea, nutrita dalla nostra esperienza quotidiana della molteplicità e dell’ibridazione.

La sociologia contemporanea ha ampiamente documentato l’emergere di soggettività plurali nelle nostre società post-industriali. I lavori di sociologi come Bernard Lahire sull’attore plurale trovano un’eco inquietante nei ritratti di Quinn, dove ogni volto sembra abitato da più personalità simultanee [2]. Questa frammentazione identitaria, spesso fonte di angoscia nell’esperienza vissuta, diventa in Quinn materia per una bellezza tragica di potenza rara.

L’artista non si limita a constatare questa molteplicità: ne rivela la dimensione poetica. I suoi volti compositi funzionano come metafore visive della nostra condizione contemporanea, presi tra tradizioni ereditate e innovazioni permanenti, tra memorie personali e immagini mediatiche, tra aspirazione all’unità e accettazione della frammentazione.

Questa poetica trova la sua forma più compiuta nelle opere recenti ispirate ad Alice Walker. Prendendo i personaggi letterari, Quinn compie uno spostamento doppio: trasporta nel registro visivo creazioni originariamente testuali, e attualizza nell’arte contemporanea figure provenienti dalla letteratura afroamericana del XX secolo. Questa doppia traduzione testimonia una maturità artistica notevole e una coscienza acuta delle questioni culturali contemporanee.

L’arte della presenza

L’arte di Nathaniel Mary Quinn ci confronta con una questione essenziale: cosa significa essere presenti al mondo in un’epoca di frammentazione generalizzata? I suoi ritratti, lontani dal cedere al nichilismo postmoderno, affermano al contrario la possibilità di una bellezza autentica nel cuore stesso della disgregazione contemporanea. Questa bellezza non nasce nonostante la frammentazione ma grazie a essa, trovando nell’assemblaggio precario di frammenti disparati una nuova forma di completezza.

L’artista ci insegna che l’identità non si costruisce nella coerenza fittizia ma nell’accettazione delle nostre molteplicità costitutive. I suoi volti frantumati diventano così specchi inquietanti in cui riconosciamo le nostre stesse fessure, le nostre stesse ricomposizioni permanenti. Questo riconoscimento inquietante ma liberatorio apre la via a una forma inedita di empatia, fondata non più sull’identificazione ma sul riconoscimento reciproco della nostra comune fragilità.

Nathaniel Mary Quinn ci offre molto più di un’opera pittorica: ci propone un’etica della presenza fondata sull’accettazione dell’incompiutezza e la celebrazione dell’ibridazione. In un mondo ossessionato dalle identità pure e dalle appartenenze univoche, la sua arte afferma la fecondità dei mescolamenti e la bellezza delle ricomposizioni. Questa lezione, impartita con la grazia particolare dei grandi artisti, ci accompagnerà a lungo oltre la contemplazione delle sue opere. Perché Quinn non dipinge solo volti: rivela l’architettura segreta delle nostre anime contemporanee, con le loro fenditure e le loro suture, le loro cadute e le loro resurrezioni. E in questa rivelazione scopriamo non la disperazione annunciata, ma l’incredibile capacità dell’arte di trasformare le nostre crepe in luce.

- Peter Eisenman, Diagram Diaries, Londra, Thames & Hudson, 1999.

- Bernard Lahire, L’Homme pluriel : Les ressorts de l’action, Parigi, Hachette Littératures, 2005.