Escuchadme bien, panda de snobs. Voy a hablaros de una artista que, como una maga traviesa en el taller de la historia del arte, transforma la tradición del retrato europeo en un espectáculo surrealista cautivador. Ewa Juszkiewicz, esa prodigio polaca que emergió de las brumas de Gdańsk, no se limita a pintar, ella deconstruye, reinventa y trastoca nuestras certezas sobre la representación femenina en el arte.

En su taller de Varsovia, donde se amontonan pelucas vintage y tejidos preciosos como en los bastidores de un teatro barroco, Juszkiewicz orquesta una revolución pictórica a la vez sutil y radical. Se apropia de los códigos del retrato clásico de los siglos XVIII y XIX con una maestría técnica impecable, pero es para subvertirlos mejor. Sus cuadros son como caramelos envenenados, seductores en la superficie, pero portadores de una crítica social mordaz.

Tomemos un momento para contemplar su técnica. Cada cuadro es una proeza técnica que requiere varias semanas de trabajo minucioso. Aplica la pintura en capas sucesivas, usando veladuras como los maestros antiguos, creando superficies que captan la luz con una sensualidad casi indecente. Los tejidos bajo su pincel cobran vida, los encajes respiran, las sedas relucientes nos hipnotizan. Es precisamente esta virtuosidad técnica la que hace que su intervención sea tan impactante, domina perfectamente los códigos que elige transgredir.

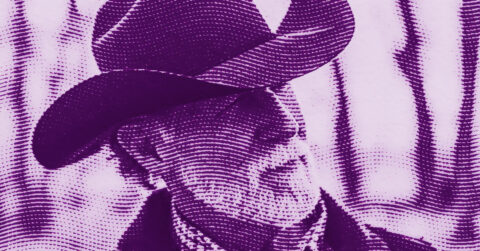

Pero aquí es donde se revela realmente el genio de Juszkiewicz: donde deberían estar los rostros de sus sujetos femeninos, crea ausencias espectaculares. Masas de cabello esculpidas como setos alucinados, drapeados que parecen haber cobrado vida, ramos de flores que parecen haber brotado espontáneamente de cuellos de encaje, tantos máscaras que ocultan y revelan simultáneamente. Es en esta tensión entre presencia y ausencia donde reside toda la fuerza de su obra.

Este gesto artístico radical nos remite directamente a las reflexiones de Walter Benjamin sobre la reproducibilidad técnica de la obra de arte. En su ensayo fundamental de 1935, Benjamin se interrogaba sobre la noción de aura en el arte en la era de su reproducción mecánica. Juszkiewicz, al reinterpretar retratos históricos, no se limita a reproducirlos, les insufla una nueva aura, creando obras que son a la vez homenajes y actos de rebeldía. Nos obliga a preguntarnos: ¿qué constituye la autenticidad de una obra de arte? ¿Es su fidelidad a una tradición o su capacidad para trascender esa tradición y crear algo radicalmente nuevo?

Esta cuestión de la autenticidad nos lleva a un aspecto principal del trabajo de Juszkiewicz: su relación con la historia del arte femenino. Ella dialoga especialmente con la obra de Élisabeth Vigée Le Brun, esa extraordinaria retratista del siglo XVIII que fue la pintora oficial de María Antonieta. Vigée Le Brun logró imponerse en un mundo artístico dominado por hombres, creando retratos que, al mismo tiempo que respetaban las convenciones de su época, conseguían insuflar a sus sujetos una vitalidad y una presencia notables. Juszkiewicz retoma ese hilo conductor, pero lo teje en un tapiz decididamente contemporáneo.

La manera en que manipula los elementos tradicionales del retrato aristocrático es particularmente fascinante. Las ropas suntuosas, las joyas relucientes, las poses elegantes, todos esos marcadores de estatus social están meticulosamente reproducidos, pero su significado se ve completamente trastornado por la ausencia del rostro. Es como si ella nos dijera: “Mirad lo absurdas que son estas convenciones, lo arbitrarios que son estos códigos”. Los tejidos que invaden los rostros de sus sujetos se convierten en una metáfora poderosa de cómo la sociedad asfixia la individualidad femenina bajo el peso de las expectativas y las convenciones.

En esta primera parte del análisis, vemos cómo Juszkiewicz utiliza la tradición pictórica como una herramienta para deconstruir las normas sociales. Pero esto es solo el comienzo de su proyecto artístico. Porque más allá de la crítica social, hay algo más profundo que se juega en sus lienzos, una exploración de la misma naturaleza de la identidad y la representación.

La segunda parte de su obra nos sumerge en aguas aún más turbulentas. Porque si Juszkiewicz domina el arte de la ocultación, también sobresale en el de la revelación. Sus máscaras vegetales y textiles no son simples obstáculos para nuestra mirada, sino invitaciones a ver de otra manera. Al reemplazar los rostros por arreglos de flores, entrelazados de cabellos o drapeados complejos, crea lo que yo llamaría una “estética del desbordamiento”.

Esta noción de desbordamiento es central en su trabajo. Los elementos que sustituyen los rostros parecen siempre a punto de escaparse de todo control, como si la propia naturaleza se rebelara contra las limitaciones de la representación clásica. Estas explosiones de materia orgánica nos recuerdan las reflexiones de Georges Bataille sobre lo informe, esa tendencia de la materia a exceder las categorías que intentamos imponerle. En los retratos de Juszkiewicz, lo informe toma posesión justamente del lugar donde la tradición pictórica occidental sitúa la sede de la identidad y la razón: el rostro.

Consideremos por un momento el significado histórico de este gesto. En la tradición del retrato europeo, el rostro era el lugar privilegiado de la expresión de la individualidad y del estatus social. Los retratistas del siglo XVIII, en particular, sobresalían en el arte de representar a sus sujetos de manera al mismo tiempo halagadora y reconocible, creando imágenes que servían simultáneamente como documentos sociales y afirmaciones de poder. Al borrar sistemáticamente estos rostros, Juszkiewicz no se limita a criticar esta tradición, sino que la reinventa completamente.

Su trabajo nos invita a reflexionar sobre la naturaleza misma de la identidad femenina en la historia del arte. Las mujeres representadas en los retratos históricos a menudo eran reducidas a arquetipos: la dama noble y virtuosa, la joven belleza inocente, la matrona respetable. Sus rostros, con sus expresiones cuidadosamente compuestas y sus rasgos idealizados, eran menos representaciones de individuos que máscaras sociales. Al reemplazar estos rostros por masas de cabello esculpido o arreglos florales, Juszkiewicz simplemente hace explícito lo que ya era implícito en estos retratos: su naturaleza profundamente artificial.

El cabello, en particular, juega un papel principal en su obra. En la sociedad del siglo XVIII, el peinado era un marcador social importante, sujeto a códigos estrictos y modas cambiantes. Las mujeres de la alta sociedad llevaban peinados elaborados que podían alcanzar alturas vertiginosas, requiriendo horas de preparación y la ayuda de numerosos sirvientes. Al transformar estos peinados en máscaras que literalmente devoran el rostro de sus sujetos, Juszkiewicz convierte un símbolo de control social en una expresión de rebelión anárquica.

Esta transformación es especialmente evidente en sus obras donde el cabello parece haber cobrado vida propia, retorciéndose y entrelazándose como serpientes medusas. Estas composiciones nos recuerdan que el cabello siempre ha sido un lugar de tensión en la representación de lo femenino, a la vez símbolo de seducción y objeto de control social. Al liberar el cabello de sus ataduras históricas, Juszkiewicz libera también simbólicamente a sus sujetos de las restricciones sociales que los definían.

La manera en que ella trata la moda histórica es igualmente reveladora. Los vestidos suntuosos, las joyas, los accesorios, todos estos elementos que, en los retratos originales, servían para afirmar el estatus social del sujeto, son reproducidos con una precisión maníaca. Pero al asociarlos con rostros enmascarados o transformados, revela su naturaleza profundamente teatral. Estas prendas ya no son símbolos de poder y prestigio, sino disfraces en una mascarada social.

El diálogo que Juszkiewicz establece con la historia del arte no se limita a una simple apropiación. Ella crea lo que yo llamaría una “arqueología crítica” del retrato femenino. Al excavar las convenciones del pasado, no se limita a exponerlas a nuestra mirada contemporánea, sino que las transforma en algo radicalmente nuevo. Sus pinturas son como testimonios visuales donde el pasado y el presente se superponen y entrelazan, creando imágenes que son a la vez familiares y profundamente inquietantes.

Esta perturbación de nuestras expectativas visuales se refuerza con su impecable dominio técnico. La precisión con la que reproduce los elementos tradicionales del retrato, las texturas de las telas, el brillo de las joyas, la sutileza de las carnaciones, hace que sus intervenciones surrealistas sean aún más impactantes. Es precisamente porque domina perfectamente el lenguaje de la pintura tradicional que puede subvertirlo de manera tan eficaz.

Es interesante ver cómo su trabajo dialoga con preocupaciones contemporáneas al mismo tiempo que permanece profundamente anclado en la tradición pictórica. Sus retratos nos hablan de cuestiones muy actuales, la identidad de género, el poder de las imágenes, la construcción social de lo femenino, pero lo hacen a través del prisma de la historia del arte. Esta tensión entre pasado y presente, entre tradición y subversión, da a su trabajo una profundidad y una resonancia particulares.

Las implicaciones filosóficas de su trabajo son considerables. Al ocultar sistemáticamente los rostros de sus sujetos, Juszkiewicz nos obliga a cuestionar la misma naturaleza de la identidad y la representación. ¿Qué constituye un retrato? ¿Es la semejanza física, la captura de una personalidad, o algo más esquivo? Sus obras sugieren que la identidad misma es quizás menos una esencia fija que una serie de máscaras que llevamos e intercambiamos.

Esta reflexión sobre la naturaleza de la máscara nos remite a la cuestión del poder y la representación en el arte. Los retratos históricos que ella reinterpretó eran instrumentos de poder social, servían para afirmar y perpetuar las jerarquías de clase y género. Al transformar estas imágenes, Juszkiewicz no se limita a criticarlas, las reinventa como espacios de posibilidad y transformación.

Su trabajo nos invita a repensar no solo nuestra relación con la historia del arte, sino también nuestra comprensión del presente. En un mundo saturado de imágenes, donde las representaciones de lo femenino están más codificadas y comercializadas que nunca, sus retratos enmascarados nos recuerdan la naturaleza construida y contingente de estas representaciones. Nos sugieren que tras cada imagen “perfecta” se oculta una ausencia, un vacío, una posibilidad de subversión.

Mientras contemplamos esos rostros ausentes, esas máscaras vegetales y esos cabellos esculpidos, se nos invita a participar en una forma de resistencia visual. Juszkiewicz nos muestra que es posible apropiarse de los códigos del pasado no para perpetuarlos, sino para transformarlos en herramientas de crítica y liberación. Su obra nos recuerda que el arte más destacado es a menudo aquel que sabe usar la tradición como trampolín hacia la innovación radical.