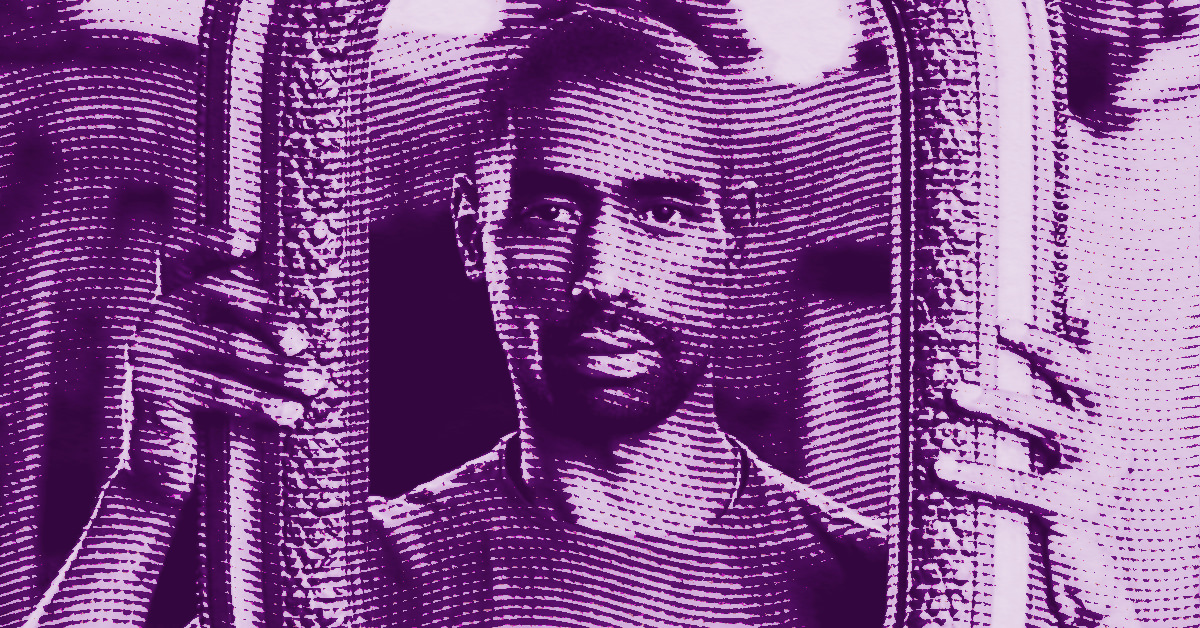

Écoutez-moi bien, bande de snobs : pendant que vous vous gargarisez de vos certitudes esthétiques et de vos classifications binaires, un homme né dans la périphérie de Brasília bouleverse silencieusement les codes de la représentation contemporaine. Antonio Obá, fils d’un livreur de gaz et d’une cuisinière, né en 1983 à Ceilândia, ne cherche pas à plaire au marché de l’art international. Il cherche à réconcilier les corps meurtris avec leur mémoire. Et croyez-moi, cette ambition vaut bien toutes vos spéculations sur le dernier génie new-yorkais du moment.

Formé aux arts visuels après un bref passage par la publicité, Obá a enseigné le dessin pendant vingt ans avant de se consacrer entièrement à sa pratique artistique. Cette trajectoire n’est pas anodine : elle témoigne d’une patience, d’une maturation lente, d’un refus de la précipitation carriériste. Lauréat du prix PIPA en 2017, présent dans les collections de la Tate Modern, de la Fondation Pinault et du Musée Reina Sofía, l’artiste brésilien construit une oeuvre où la peinture, la sculpture, l’installation et la performance dialoguent avec une intensité rare. Mais ce qui frappe d’emblée dans son travail, c’est cette capacité à convoquer simultanément la douleur historique et l’espérance spirituelle, sans jamais sombrer dans le pathos facile.

La capoeira comme grammaire de la résistance

Pour comprendre la démarche d’Antonio Obá, il faut d’abord saisir ce que représente la capoeira dans l’imaginaire afro-brésilien. Cet art martial déguisé en danse constitue l’une des plus brillantes inventions de la résistance esclavagiste. Les corps enchaînés des esclaves ont su créer un langage de combat qui échappait à la surveillance des maîtres en se dissimulant sous les apparences d’une simple chorégraphie festive. Cette duplicité fondatrice, cette capacité à transformer l’oppression en mouvement créateur, irrigue toute la pratique d’Obá.

La capoeira n’est pas qu’une référence culturelle dans son oeuvre : elle en constitue le principe structurel. Comme les capoeiristes qui évoluent dans le cercle sans jamais se toucher, maintenant une tension permanente entre l’attaque potentielle et le retrait stratégique, Obá construit ses tableaux dans un équilibre précaire entre violence et grâce. Ses personnages endormis ou comme sous l’effet d’un charme incarnent cette suspension, ce moment d’avant le mouvement où toutes les possibilités demeurent ouvertes. Sont-ils morts, rêvent-ils, méditent-ils ? L’artiste refuse de trancher, maintenant le spectateur dans cette incertitude féconde qui caractérise précisément la roda, ce cercle de capoeira.

L’historien de la danse pourrait y voir une appropriation des codes de la performance contemporaine. Ce serait passer à côté de l’essentiel : Obá ne performe pas pour le white cube occidental, il actualise une tradition de résistance corporelle qui remonte aux cales des navires négriers. Quand il réalise en 2016 cette performance scandaleuse où il râpe une sculpture de la Vierge Marie en cire blanche et se recouvre le corps de cette poudre, il ne fait pas dans la provocation gratuite. Il accomplit un geste de capoeira spirituelle : transformer l’image de la domination coloniale en parure identitaire, retourner le symbole de l’oppression religieuse en matériau de réappropriation corporelle.

Cette performance lui valut un tel déchaînement de haine au Brésil qu’il dut s’exiler plusieurs mois à Bruxelles. Mais là encore, le parallèle avec la capoeira s’impose : l’esquive n’est pas une fuite, c’est un repositionnement tactique. Le corps noir apprend très tôt qu’il doit naviguer entre les coups, anticiper la violence, calculer ses mouvements pour survivre. Obá transforme cette nécessité historique en méthode artistique. Ses oeuvres ne sont jamais frontales : elles contournent, suggèrent, déplacent. Elles dansent autour de leur sujet plutôt que de l’affronter directement.

Dans ses peintures récentes, les personnages semblent flotter dans un espace indéterminé, leurs corps dessinés avec cette précision qui trahit des années d’observation et de pratique du dessin académique. Mais cette maîtrise technique est immédiatement subvertie par l’introduction d’éléments perturbateurs : des búzios (cauris) à la place des yeux, des branches d’arbres dénudées évoquant les pendaisons d’esclaves, des animaux symboliques comme les corbeaux ou les singes. Ces intrusions brisent l’harmonie classique de la composition, y introduisent une dissonance qui rappelle les coups de berimbau, cet instrument brésilien à corde unique, scandant le rythme d’une roda de capoeira. Le regard ne peut se reposer : il doit constamment s’adapter, anticiper, interpréter.

Cette esthétique de la tension permanente trouve son expression la plus aboutie dans les installations d’Obá. Ses oratoires composés d’ex-voto, de cloches en laiton et d’objets trouvés créent des espaces où le sacré ne se donne jamais entièrement. Comme dans la capoeira, où la feinte fait partie intégrante du jeu, ces installations promettent une révélation spirituelle qu’elles ne livrent jamais complètement. Le visiteur doit négocier sa relation à l’oeuvre, trouver sa propre position, accomplir son propre mouvement de ginga, ce balancement caractéristique de la capoeira qui maintient le corps en état d’alerte permanent.

Le syncrétisme critique et la tradition picturale

Mais réduire Obá à sa brésilianité serait lui faire injure. Cet artiste connaît parfaitement l’histoire de la peinture occidentale et dialogue avec elle d’égal à égal. Ses grandes toiles convoquent les codes de la Renaissance italienne, les clairs-obscurs caravagesques, les compositions monumentales de la peinture religieuse européenne. Sauf qu’au lieu de représenter des saints blonds aux yeux bleus, il y place des corps noirs et métissés, chargés d’une spiritualité qui refuse de choisir entre le catholicisme de ses parents et les traditions yoruba de ses ancêtres.

Ce que certains nomment paresseusement “syncrétisme”, Obá le pratique comme une critique en actes. Ses peintures ne fusionnent pas naïvement différentes traditions spirituelles : elles exposent les violences historiques qui ont rendu cette fusion nécessaire. Quand il représente un jeune homme debout, les cheveux couverts de pop-corn, avec une colombe et un nid en forme d’auréole, il ne se contente pas de superposer l’iconographie chrétienne de l’Esprit Saint et la référence au dieu Omoulou, divinité yoruba associée aux épidémies et aux cimetières. Il montre comment les corps noirs brésiliens ont dû négocier leur survie en adoptant les signes du colonisateur tout en préservant secrètement leurs propres croyances.

L’artiste lui-même l’a exprimé avec une justesse rare : “Travailler la terre, récolter, connaître les plantes par leur odeur, par leur nom, par le dessin de leurs feuilles, voir des animaux, attraper des poules échappées, aider aux travaux domestiques, râper du maïs pour faire de la pamonha, marcher en silence dans la brousse… j’ai déjà dit à d’autres occasions que je suis un peu rustique et, bien sûr, je porte ces aspects presque comme un héritage immatériel qui me lie aux êtres disparus” [1]. Cette “héritage immatériel” dont il parle n’est pas une nostalgie folklorique : c’est une méthode de travail, une façon d’approcher la peinture comme on approcherait une plante, par le toucher, l’odeur, l’intuition corporelle plutôt que par le concept abstrait.

Obá choisit d’ailleurs ses couleurs dans la palette des maisons rurales brésiliennes : ces jaunes, roses, bleus et verts délavés obtenus en mélangeant eau, chaux et poudre de craie. Ces teintes populaires, que le temps a rendues irrégulières, portent en elles une mémoire collective. Elles inscrivent ses personnages dans une continuité historique qui dépasse l’individu pour toucher à des collectivités entières. Cette attention aux matériaux de construction, aux pigments de la vie quotidienne, révèle un artiste qui refuse la séparation moderniste entre art savant et culture populaire.

Les dentelles blanches qui enserrent ses personnages noirs ne sont pas de simples ornements décoratifs. Elles évoquent les suaires mortuaires, les linceuls des corps disparus dans la traversée de l’Atlantique, ces millions d’Africains dont les corps ont nourri les poissons de l’océan. Les búzios qui remplacent parfois les yeux de ses figures ne se contentent pas d’être des coquillages de divination : ils furent aussi utilisés comme monnaie, rappelant que les corps noirs ont longtemps été évalués selon leur valeur marchande. Chaque élément iconographique chez Obá fonctionne à plusieurs niveaux, refuse la lecture univoque, exige du spectateur qu’il creuse sous la surface.

Cette complexité sémiotique n’est pas gratuite. Elle correspond à la réalité d’une identité brésilienne construite sur des strates de violence, de métissage forcé, d’appropriations culturelles et de résistances obstinées. Obá ne cherche pas à démêler ces fils : il les présente dans leur enchevêtrement, dans leur confusion productive. Ses tableaux sont des accumulations stratifiées où chaque couche de sens en recouvre et révèle une autre simultanément.

Contrairement aux artistes qui se réclament d’une authenticité africaine fantasmée ou d’une assimilation complète aux normes occidentales, Obá assume pleinement sa position d’entre-deux. Il a étudié l’histoire de l’art européen, il maîtrise les techniques académiques du dessin et de la peinture, il connaît les règles de la composition classique. Mais au lieu de les appliquer servilement, il les détourne pour raconter des histoires que cette tradition n’a jamais voulu entendre. Il utilise la grammaire du maître pour parler la langue de l’esclave.

Dans un entretien récent, Obá a déclaré : “La poésie n’a pas de fin. Si elle en avait une, nous serions des êtres dont la langue est morte” [2]. Cette phrase résume parfaitement sa démarche artistique : refuser la clôture du sens, maintenir l’oeuvre ouverte à de multiples interprétations, préserver ce potentiel de vie qui caractérise toute vraie création. Ses peintures ne délivrent pas de message définitif, elles posent des questions que chaque spectateur doit résoudre selon sa propre expérience, sa propre histoire.

Une intimité politique

Ce qui distingue Antonio Obá de tant d’artistes contemporains qui instrumentalisent les questions raciales pour se construire une légitimité de marché, c’est cette capacité à maintenir l’oeuvre dans un registre d’intimité tout en portant une charge politique indéniable. Ses tableaux ne hurlent pas leur engagement : ils le murmurent, le suggèrent, l’incarnent dans des gestes discrets qui n’en sont que plus percutants.

Regardez cette peinture où une petite fille de quatre ans, tuée par la police dans une favela, remplace saint Antoine dans une scène familiale inspirée par une photographie d’enfance de l’artiste. Cette substitution opère un court-circuit temporel vertigineux : l’innocence de l’enfance se heurte à la violence policière, la sphère intime du souvenir personnel se charge d’une mémoire collective traumatique, l’iconographie religieuse révèle son impuissance face à l’injustice sociale. Tout cela sans un mot d’explication, sans un slogan, sans cette grandiloquence militante qui affaiblit tant d’oeuvres engagées.

Obá travaille dans le Cerrado, cette région de savane du centre-ouest brésilien, loin des métropoles artistiques. Ce choix géographique n’est pas anodin : il témoigne d’un refus de la centralité, d’une volonté de penser depuis les marges. Pendant vingt ans, il a enseigné les arts visuels à des jeunes défavorisés, transmettant un savoir technique tout en développant sa propre recherche. Cette patience, cette fidélité à un territoire et à une communauté, se lit dans chaque oeuvre. Rien n’est précipité, rien n’est sacrifié à l’urgence de la reconnaissance.

Les corps qu’il représente portent la trace de cette durée. Ils ne sont jamais dans l’action spectaculaire : ils dorment, rêvent, méditent ou attendent. Cette immobilité apparente dissimule une tension intérieure formidable. Comme ces plantes du Cerrado qui développent des racines immenses sous terre avant de produire la moindre pousse visible, les personnages d’Obá semblent puiser leur énergie dans des profondeurs invisibles. Ils incarnent une résistance qui ne passe pas par la démonstration de force, mais par la persévérance, l’endurance, la capacité à traverser le temps sans se renier.

L’artiste ne mythifie pas le corps noir. Il le montre dans sa complexité, ses contradictions et ses zones d’ombre. Ses autoportraits déguisés, car beaucoup de ses personnages masculins lui ressemblent, ne versent jamais dans le narcissisme. Ils questionnent plutôt ce que signifie habiter un corps noir dans le Brésil contemporain, ce corps qui est à la fois fétichisé et méprisé, érotisé et criminalisé, célébré dans les stades de football et abattu dans les favelas. Obá peint cette schizophrénie identitaire avec une lucidité qui refuse toute consolation facile.

Voilà pourquoi son oeuvre mérite mieux que les lectures réductrices qu’on lui applique parfois. Obá n’est ni un simple ethnographe de sa propre culture, ni un entrepreneur identitaire habile à négocier sa différence sur le marché de l’art global. Il est un artiste au sens plein du terme : quelqu’un qui invente des formes capables de contenir et d’exprimer une expérience du monde irréductible aux catégories existantes. Quelqu’un qui refuse de choisir entre tradition et modernité, entre local et universel, entre engagement et poésie.

Ses oeuvres récentes, exposées au Centre d’Art Contemporain de Genève en 2024 puis au Grand Palais en 2025, confirment cette trajectoire singulière. Elles montrent un artiste qui approfondit sa recherche sans se répéter, qui explore de nouvelles voies tout en restant fidèle à ses préoccupations fondamentales. La maturité de son trait, la sophistication de ses compositions, la richesse de ses références culturelles témoignent d’un créateur entré dans sa pleine puissance.

Et pourtant, malgré la reconnaissance internationale (la Fondation Pinault, la Tate Modern, les biennales), Obá continue de vivre et travailler à Brasília. Ce refus de l’exil volontaire, cette obstination à rester enraciné dans son territoire d’origine, dit quelque chose d’essentiel sur sa conception de l’art. Pour lui, créer n’est pas une activité qui s’exercerait hors-sol, dans l’espace neutralisé et climatisé des institutions internationales. C’est un geste qui s’ancre dans une géographie précise, une histoire particulière, un réseau de relations concrètes.

Les nouvelles générations d’artistes brésiliens le reconnaissent comme un aîné qui a ouvert des chemins sans les imposer, qui a montré qu’il était possible de conquérir une place dans le monde de l’art global sans renoncer à sa singularité. Cette transmission discrète, presque invisible, constitue peut-être l’aspect le plus politique de son travail. Dans un pays où les inégalités sociales et raciales demeurent abyssales, où l’accès à l’éducation artistique reste un privilège de classe, Obá incarne la possibilité d’une autre trajectoire.

Alors oui, vous pouvez continuer à spéculer sur sa cote sur le marché, à collectionner ses peintures comme des trophées exotiques ou à les réduire à leur dimension décorative. Ou vous pouvez accepter de vous laisser déstabiliser par la complexité de ce qu’elles proposent. Vous pouvez consentir à l’inconfort d’une oeuvre qui refuse de vous rassurer, qui ne livre pas ses clés immédiatement, qui exige que vous fassiez le mouvement vers elle plutôt que l’inverse. C’est ce que font les grands artistes : ils ne nous donnent pas ce que nous attendons, ils nous forcent à reconfigurer nos attentes.

Antonio Obá appartient à cette lignée rare de créateurs qui transforment la nécessité biographique en nécessité esthétique, qui font de leur position marginale non pas un handicap à compenser mais une perspective unique depuis laquelle regarder le monde. Son oeuvre ne plaide pas, ne revendique pas et ne s’excuse pas : elle existe, simplement, puissamment, incontestablement. Et c’est précisément cette présence souveraine, ce refus de la supplication comme de la confrontation spectaculaire, qui fait d’elle une contribution majeure à l’art contemporain.

- Citation d’Antonio Obá, Mendes Wood DM, São Paulo, disponible sur le site de la galerie Mendes Wood DM.

- Antonio Obá, entretien avec Nicolas Trembley, Numéro Magazine, février 2025.